L’Arte |

|

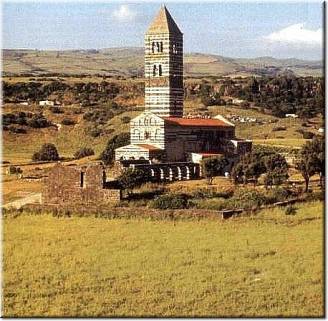

Un tempo abbazia di un florido monastero camaldolese, la Basilica della Santissima Trinità di Saccargia, pur sorgendo oggi a poche decine di metri dalla trafficata statale Sassari-Olbia, domina ancora dall'alto del suo campanile su un paesaggio arioso e verdeggiante di pascoli e coltivi |

|

Dal punto

di vista della qualità della produzione architettonica e artistica

l'irrompere della storia provoca in Sardegna una cesura insolitamente

marcata fra il prima e il dopo. La preistoria sarda, prenuragica e

soprattutto nuragica, presenta infatti caratteri di evidente, perfino

conturbante originalità che, in epoca storica, verranno quasi completamente

a mancare. Sotto la dominazione romana questo subitaneo capovolgimento di

sorte rimane ancora ben mascherato: Roma impone infatti i suoi modelli in

tutte le province, in Sardegna come in Asia Minore, in Gallia come

nell'Africa del Nord, e la marginalità relativa delle periferie sfuma in una

sorta di universale centralità culturale, cui partecipano anche gli angoli

più sperduti dell'Impero. I benefici di questa appartenenza ad un sistema

solare dagli equilibri e dai moti ben regolati, all'interno del quale le

forze di attrazione, pur nell'evidente disparità delle masse, sono sempre

reciproche, vengono a cessare in modo si direbbe irrimediabile alla caduta

dell'Impero. Ha inizio allora per la Sardegna una storia nuova, in cui il

destino dell'isolamento si fa ad un tratto pesante. Le febbrili correnti di

popoli e culture che percorrono l'Europa lambiscono l'isola con i loro colpi

di coda, senza risparmiarle nessuna tragedia ma anche senza coinvolgerla mai

nei fermenti di novità, nelle ventate di ossigeno degli scambi culturali.

Nell'Italia settentrionale le migrazioni delle popolazioni germaniche hanno

certo provocato devastazioni e scompigli, ma hanno anche portato le sperimentazioni

statuali di Teodorico e quella ancor più stabile dei Longobardi, con i suoi

piccoli ma non insignificanti tesori: in Sardegna tutto questo si riassume

nel nome dei Vandali, simbolo quasi leggendario della distruzione fine a se

stessa. Quanto ai Bizantini, basterà confrontare gli splendori del loro

passaggio in Sicilia, per non dir di Ravenna e Venezia, con la sconfortante

nullità delle loro tracce in Sardegna: al punto che perfino quell'articolato

equilibrio fra sottigliezza giuridica, astuzia retorica e pedanteria

burocratica che va sotto il nome di "bizantinismo" è rimasto totalmente

estraneo (caso forse unico in Italia) alla mentalità isolana. Una sua originalità politico-statuale

e amministrativa ha semmai l'esperienza dei Giudicati che non a caso,

aggiungendosi ad una consistente presenza di ordini monastici agguerriti e

vivaci come Camaldolesi, Vallombrosani e Benedettini di Montecassino,

permette alla Sardegna di dotarsi di un gran numero di chiese romaniche,

alcune delle quali di eccellente fattura. Tanto il romanico quanto, e a

maggior ragione, il gotico venuto dalla penisola iberica e poi via via

l'arte rinascimentale, il manierismo, il barocco, il rococò, il neoclassicismo

rimangono tuttavia modelli d'importazione, approdati nell'isola più o meno

tardivamente (sempre più tardivamente col passare dei secoli) e attecchiti in

terra sarda come forme di vegetazione allogena. Eppure vi sono almeno due elementi

specifici, in questa storia di sudditanza culturale, che fanno del romanico e

del gotico sardo (per limitarci a queste due stagioni particolarmente

prolifiche) qualcosa di peculiare e che rendono più godibile di quanto ci si

possa aspettare a priori, talora affascinante e sempre toccante, un

itinerario fra queste testimonianze isolane dell'arte medievale e moderna. Il primo motivo d'interesse è dato

dal fatto che, fin dall'XI secolo, quando le maestranze venute per lo più di

Toscana aprono la Sardegna al romanico, comincia a formarsi nell'isola una

classe di artigiani locali che, appresa l'arte del tagliapietre, dello

scalpellino, dell'intagliatore, dello scultore, del pittore, la tramanderanno

per secoli, di generazione in generazione, aggiornandola via via ai ritmi

che la marginalità culturale consente, ma arricchendola anche di suggestioni

inattese, di personali estri creativi, di sincretismi stilistici ispira ti

da un irripetibile impasto di nostalgia dell'antico e seduzione del nuovo.

Un effetto tutt'altro che banale di questo curioso fenomeno è che le grandi

stagioni stilistiche, benché, come si è detto, germoglino nel terreno

dell'isola come sementi d'importazione, vi si radicano così profondamente che

nessuna vegetazione nuova riesce a soppiantare del tutto quella che l'ha

preceduta: il che, sommandosi al ritardo, più o meno sensibile, dell'introduzione

iniziale, finisce col produrre episodi architettonici che proprio dal loro

anacronismo, dalla loro attitudine a stratificare fasi di inattualità

sovrapposte, traggono un soffio di paradossale originalità

"dialettale". Il secondo, e più manifesto, motivo

di fascino dell'architettura religiosa in Sardegna è dato invece, soprattutto

per quanto riguarda l'architettura romanica, dalla magica complicità fra

chiese e paesaggio, dalla ricchezza inesauribile del loro rapporto e dalla

varietà sorprendente di linguaggi formali, teatrali, cromatici cui il loro

dialogo di volta in volta ricorre. Questo vale tanto più, com'è ovvio, per

quelle chiese che chiamiamo campestri, sperdute in lontananze remote sulle

cime dei colli, sul fondo delle valli, nel folto della macchia: chiese che

sembrano essere state innalzate deliberatamente in quei luoghi come solitari

emblemi dell'onnipresenza divina o

come inni al creato, e che, invece, sono nate nella quasi totalità

come parrocchiali di villaggi, abbazie di conventi o addirittura cattedrali

di città di cui non resta più la minima traccia. È perfino inquietante

osservare con quale grazia elegante e flessibile questi edifici di pietra

abbiano saputo adattarsi ai rovesci del loro destino, fino a trasformare

l'abbandono patito in una presenza più forte, in un'armonia più perfetta, in

una bellezza più espressiva e insieme più arcana. I sette itinerari che

seguono propongono, sul filo di diverse suggestioni tematiche, altrettante

brevi esplorazioni di questo patrimonio povero e prezioso ad un tempo, dove

l'arte, in assenza dei grandi maestri, si affida ad altri prodigi per venire

alla luce: il talento dell'artigiano,

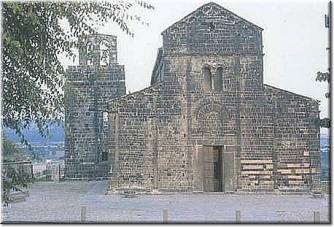

la sapienza della natura. Nei suoi austeri paramenti di

trachite nera la basilica di Nostra Signora del Regno, una delle più belle

chiese romaniche di Sardegna, sorge sul ciglio di un costone roccioso

nell'abitato di Ardara, volgendo le spalle alla piana |

|

|