|

Di oltre cinque secoli di storia,

dalla caduta dell'impero romano fino all’inizio del secondo millennio, le

testimonianze architettoniche rimaste nel Nord Sardegna, come del resto in

tutta l'isola, sono così sporadiche e rare che questo itinerario,

in nove tappe, le inanella quasi per intero. Per la massima parte questi

monumenti sono la manifestazione di una religiosità spontanea, di una

cristianità ancora venata di paganesimo che inventa

i suoi luoghi di culto, o di una appena un po' più erudita, quella degli

ordini monastici, che cerca, prima dell'affermarsi di una norma unificante,

una sua dignità architettonica. E interessante osservare il ruolo dì primo

piano che gioca, in questa confusa ricerca degli spazi del sacro, la

riutilizzazione degli insediamenti preistorici: non c'è forse segno più

esplicito, da una parte, della vitalità delle civiltà prenuragiche e nuragica in Sardegna, ne,

dall'altra, dell'abissale retrocessione che seguì al crollo dell'impero

|

|

1. Sassari:

Chiesa rupestre di Funtana Gutierrez.

Il nostro piccolo viaggio, che toccherà

prevalentemente località remote da ogni centro abitato, inizia

paradossalmente dall'area urbana della più grande

città del Nord Sardegna.

In una delle più suggestive e

boscose vallate della periferia di Sassari, all'interno del complesso residenziale

Le Querce, si trova infatti questa chiesetta

scavata in una parete calcarea e risalente al VII-IX secolo, cioè al periodo più oscuro e scarsamente

documentato della storia dell'isola.

Ottenuta probabilmente dalla rilavorazione di una tomba romana, la chiesa ebbe in

una prima fase due absidi affiancate, con altare, separate da un pilastro

centrale. In una fase ulteriore fu aggiunta una terza abside in forma di

nicchia. A sinistra della chiesa si trova una cisterna scavata a sua volta

nel calcare, quasi certamente di età romana e

tuttora utilizzata. Pochi metri a destra del luogo di culto cristiano è invece venuta alla luce una tomba in arcosolio di età

romana avanzata:

si

riconoscono l'arco scolpito nella roccia e, in basso, tracce del cassone.

Nelle vicinanze del sito, infine, sono alcune domus

de janas del Neolitico recente (3500-2700 a.C.) riutilizzate in epoca altomedievale.

2. Romana: Chiesa rupestre di San Lussorio.

Un altro raro esempio di santuario

rupestre di origine altomedievale

ci attende a qualche distanza dal piccolo abitato di Romana, nelle campagne

dell'alta valle del Temo. Per raggiungerlo imbocchiamo da Sassari la nuova direttissima per Ittiri

e, di qui, percorriamo un breve tratto della statale 131bis in direzione di

Thiesi, svoltando al primo bivio nella

provinciale per Romana. Una stradetta asfaltata

ci condurrà poi direttamente dal paese alla suggestiva

chiesetta di San Lussorio o Santo Lussurgiu,

cinque chilometri più a nord-ovest. Qui un'ampia cavità naturale, in parte

adattata dall'uomo in età altomedievale per

trasformarla in luogo di culto, si apre sul fianco di uno sperone roccioso

a 340 metri di altitudine. Nel XVII secolo

l'ingresso della caverna fu dotato di un portico a cinque arcate,

sormontato da un campanile a vela a doppia cella. La tradizione vuole che

San Lussorio, il santo di origine sarda cui la

chiesa è dedicata e che è conosciuto anche in Toscana col nome di San

Rossore, abbia vissuto per un certo periodo in questa grotta come un

eremita.

3. Cossoine: Chiesa campestre di

Santa Maria Iscalas.

Fatta a ritroso la strada fino a

Romana, si scende un paio di chilometri più a sud per immettersi nella

statale 292, dove si svolterà a sinistra per Mara e Pozzomaggiore,

deviando poi nella 292dir verso l'innesto della Carlo

Felice: proprio all'ingresso dell'abitato di Cossoine

si stacca sulla sinistra uno sterrato abbastanza agevole che dopo circa

cinque chilometri conduce alla bella chiesa di Santa Maria

Iscalas, raro esempio di architettura

tardo-bizantina che, nei suoi luminosi paramenti di candida pietra

calcarea, domina dalla cima del Monte Costanza il sottostante pianoro

boscoso. Costruita dai Ca-maldolesi nell'XI

secolo, la chiesa, di modeste dimensioni, ha croce greca, con un corpo

centrale cupolato dal quale si dipartono quattro

bracci orientali nelle direzioni cardinali. Il braccio ad est è chiuso da

una piccola abside. All'interno un affresco di iconografia

bizantina, rappresentante il battesimo di Gesù.

La chiesa ha subito di recente un restauro non proprio felice, il cui  risultato

sgargiante ha cancellato la patina di quasi un millennio di vita: un piccolo

gioiello cosi raro ed antico avrebbe certo meritato maggiore rispetto. risultato

sgargiante ha cancellato la patina di quasi un millennio di vita: un piccolo

gioiello cosi raro ed antico avrebbe certo meritato maggiore rispetto.

La chiesa di Santa Maria Iscalas, in agro di Cossoine,

è un raro esempio di edificio di culto

tardo-bizantino

|

|

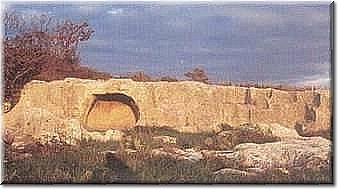

4. Cheremule: Tomba della Cava.

La prossima meta del nostro itinerario

non è una chiesa ma un sito archeologico. Per raggiungerlo proseguiamo da

Cossoine lungo l'ultimo breve tratto della

statale 292dir fino all'innesto della 131 Carlo Felice, che imboccheremo in direzione di Sassari: dopo circa quattro

chilometri (ma dovremo procedere ancora per invertire la marcia) si stacca

sulla sinistra una strada, solo in parte asfaltata, che sale pressoché in

linea retta all'abitato di Cheremule. Lungo il

margine sinistro di questa carrareccia si sussegue una serie di sepolture

preistoriche di notevole interesse archeologico (vedi Itinerario 20} e di non facile individuazione: quella che riguarda il

tema del nostro itinerario è ubicata in località Museddu,

circa un chilometro a sud del paese. Superata la centrale elettrica, seguiamo

la strada ancora per due chilometri, svoltiamo a sinistra in

corrispondenza di un primo abbeveratoio, quindi di nuovo subito a sinistra

fino a raggiungerne un secondo, dove lasceremo l'auto per imboccare a

piedi, sulla destra, un sentiero che conduce al sito. Nell'area archeologica

di Museddu sono presenti una grande

necropoli a domus de janas

(non meno di diciotto tombe), una serie di impianti produttivi d'epoca

romana destinati probabilmente alla vinificazione, una cava di pietra risalente

allo stesso periodo e la tomba detta appunto della Cava per la sua

prossimità a quest'ultimo sito. La tomba risale, come le altre della vicina

necropoli, al Neolitico recente (3500-2700 a.c.), ma reca evidenti segni di una riutilizzazione in

età altomedievale per la sepoltura di un

personaggio di rilievo della comunità. Sul lato

sinistro dell'ipogeo sono, infatti, scolpite figure antropomorfe,

databili forse a età bizantina, che sembrano

rappresentare una cerimonia funebre.

|

|

La Tomba della Cava, in

località Museddu (comune di Cheremule),

è una sepoltura ipogeica del Neolitico recente,

riutilizzata in età altomedievale

5. Siligo: Chiesa di Santa Maria di Bubalis o di Mesumundu.

Ritornati sulla carrareccia per Cheremule, ne percorriamo ancora un brevissimo tratto

in direzione del paese, svoltando quindi a destra in una deviazione che in

poche centinaia di metri ci porta sulla statale 131bis:

qui a

destra, verso la 131, ma, subito prima di raggiungerla, a sinistra nella

vecchia Carlo Felice, che corre parallela al lato occidentale della nuova

per una quindicina di chilometri, attraversando successivamente Torralba e Bonnanaro e

sfiorando poi le pendici del Monte Santo fino all'altezza di Siligo. Qui dovremo, seguendo le indicazioni, svoltare

a sinistra sulla rampa d'accesso alla strada provinciale che collega Siligo (il cui abitato rimane qualche chilometro alla

nostra sinistra) ad Ardara e che subito scavalca

la statale 131 per mostrarci sulla sinistra, fin troppo visibile dopo il restauro chiassoso di cui è stata recentemente vittima,

la Chiesa di Santa Maria di Bubalis,

una delle più antiche dell'isola. Fu infatti

costruita in epoca bizantina, certo non oltre il VII secolo e, con ogni

probabilità, sopra le rovine di preesistenti terme romane che utilizzavano

la vicina sorgente calda di Abba de Bagnos. Dedicata a Santa Maria

di Bubalis (nome che deriva forse da quello di

un'altra sorgente dei dintorni, la Funtana de Pubulos, cioè dei Pascoli), ma

più nota come Nostra Signora di Mesumundu per via

della cupola (il "mondo tagliato a metà") che ne sovrasta la

rotonda centrale, è costruita in una mistura di pietre ba-saltiche di

piccola pezzatura e di mattoni cotti. Nell'XI secolo la chiesa divenne

proprietà dei Benedettini di Montecassino, che vi

edificarono all'intorno un convento e ne modificarono

in parte la struttura con l'aggiunta di un'abside. Fino a qualche tempo fa

versava in stato di parziale rovina, ma la sua architettura originaria e i

successivi ampliamenti erano perfettamente leggibili e, nell'insieme,

emanava un fascino fuor del comune: risulta difficile credere che nemmeno

la sua vetustà e rarità abbiano potuto  preservarla

da una manomissione tanto offensiva. preservarla

da una manomissione tanto offensiva.

L'antichissima chiesa di Santa Maria

di Bubalis (comune di Siligo)

cosi come appare dopo il recente restauro

6. Ittireddu: Chiesa di Santa

Croce.

Procediamo in direzione di Ardara e, dopo qualche chilometro, pieghiamo a destra

per immetterci nella statale 128bis nei pressi di Mores:

qui a sinistra verso Ozieri fino al bivio per Ittireddu, paesello di neppure 600 abitanti che conserva al centro del piccolo abitato un vero gioiello

di architettura preromanica, poi rielaborato in

età romanica fino ad assumere l'aspetto attuale. La chiesa è infatti il risultato di almeno tre successive fasi

costruttive. L'impianto originario, un organismo a croce greca a un'abside, risale al VI-VII

secolo, cioè agli albori del Medioevo. Subito dopo furono

realizzate altre due piccole absidi. Infine, verso il XII secolo, l'edificio

venne modificato con l'allungamento della navata

e dotato della bella facciata romanica in conci di calcare chiaro, cui sì

alternano senz'ordine inserti scuri di basalto. La bicromia si fa regolare

nell'arco a sesto acuto del portale.

7. Anela: Insediamento fortificato di San Giorgio di Aneletto.

Da Ittireddu

prendiamo la provinciale per Bono, che punta verso la Catena del Goceano, inoltrandosi via via

in una vegetazione sempre più fitta fino ad attraversare, da ultimo, una

delle zone più boscose dell'isola. Dopo una ventina di chilometri la strada

confluisce nella Bonorva-Bono, dove svolteremo a

sinistra, procedendo fino al valico di Ucc'aidu, e qui di nuovo a sinistra verso Punta Masiennera: percorsi circa tre chilometri e superata

una biforcazione tenendo la sinistra, svolteremo ancora a sinistra in una

stradina sterrata che conduce alla fortezza altomedievale

di San Giorgio di Aneletto. I resti di questo insediamento militare, ubicato a quasi 1000

metri di altitudine, ai margini del bosco e a breve distanza dalla caserma

della Forestale di Anela, sono venuti alla luce di recente. La cinta

muraria trapezoidale (di circa 300 metri di lunghezza), con quattro torri

rettangolari agli angoli, delimita uno spazio fortificato di circa mezzo ettaro,

all'interno del quale sono state rinvenute tracce di abitazioni

e di sepolture. Il nome del sito deriva da quello della chiesa di San

Giorgio di Aneletto, i

cui resti sono riconoscibili sull'alto di una delle torri: si tratta di

una chiesa romanica, donata nel 1163 ai Camaldolesi. Ma il borgo

fortificato, unico insediamento non a carattere sacro del nostro

itinerario, è di epoca assai anteriore:

è stato

datato al VII

secolo, cioè al periodo della dominazione bizantina.

8. Oschiri: Area sacra di Santo

Stefano.

Proseguiamo verso Punta Masiennera per piegare quasi subito a destra in una

strada asfaltata che dopo poco più di un chilometro sfocia

nella provinciale Bultei-Ozieri, che percorreremo

in direzione nord fino ad Ozieri:

di qui circa

venti chilometri di strada statale ci condurranno ad Oschiri,

dal cui abitato parte una strada di penetrazione agraria che ci permetterà

di raggiungere in pochi minuti l'interessante area archeologica che sorge

proprio di fronte alla chiesa campestre di Santo Stefano. Questa piccola

chiesa risale al XVI secolo ma fu con ogni probabilità costruita sull'impianto

di una precedente chiesa bizantina, a conferma di un insediamento altomedievale di una certa importanza. Dinanzi alla

chiesa si trova un suggestivo altare rupestre

cristiano, con celle ed elementi decorativi e simbolici. Nei dintorni, a

testimoniare una continuità di frequentazione dell'area che non conosce

interruzioni dal Neolitico al Medioevo e oltre, sono rintracciabili

alcune domus de janas,

un dolmen e un menhir.

9. Ploaghe: Tomba ipogeica di Mulinu.

Da Oschiri

imbocchiamo la veloce statale 597 in direzione di Sassari e ne percorriamo

una quarantina di chilometri, fino allo svincolo per il vicino abitato di

Ploaghe: di qui prenderemo la vecchia strada per

Chiaramonti, che corre sul lato sinistro della

statale 672, e dopo circa cinque chilometri noteremo sulla sinistra, a

pochi metri dal ciglio della strada, il monticello

di arenaria nel quale è scavata una tomba di età altomedie-vale che, per accuratezza costruttiva e

ricchezza di decorazioni, non ha raffronti in Sardegna. Scoperta casualmente

nel 1985 quando, in seguito a un incendio, se ne

rese visibile l'apertura prima completamente nascosta dalla vegetazione,

la tomba di Mulinu è costituita da un unico ambiente,

la cui parte anteriore è voltata artificialmente con pietra pomice. Al

centro della camera una grande colonna scolpita

nella roccia, con base ad anello e capitello a tronco di piramide. Lungo una delle pareti laterali è ricavato un letto funebre

con pulvini alle due estremità, mentre nella parete di fondo sono scavate

tre nicchie con apertura ogivale. All'esterno della tomba sono

riconoscibili canaletto e vasche che compongono

un elaborato e tuttora efficiente sistema di raccolta dell'acqua piovana.

La tomba non ha restituito materiali utili alla sua datazione ma, sulla

base degli elementi architettonici che la caratterizzano, si ritiene

possa risalire ad età bizantina. Da Mulinu si fa

ritorno a Ploaghe e di qui, passando lungo la

statale 597 accanto alla celebre basilica di Santissima Trinità di Saccargia, si raggiunge la 131 Carlo Felice per

rientrare a Sassari in circa un quarto d'ora.

|

|

|

|

|

|