|

Dopo l'anno

Mille la presenza degli ordini monastici sul territorio del Nord Sardegna si fa più fitta e organizzata, specie nelle aree

agricole più fertili del Logudoro, come l'Anglona e il Sassarese. Nella

maggior parte dei casi si tratta di prolungamenti oltremare dei cospicui

patrimoni di grandi ordini dell'Italia continentale

che, arricchiti dalle generose donazioni dei Giudici di Torres, importano

nell'isola tecniche agricole ancora sconosciute e, in breve, assumono il

controllo e il governo non solo delle anime, ma anche e forse più della vita

economica degli abitanti. Di questi conventi restano ben di rado le tracce,

ma sono sopravvissute a ricordarli le belle chiese romaniche, talora isolate

in posizioni magnifiche a dominio delle distese dei campi. Questo itinerario

propone un percorso veramente antologico che tocca alcuni

capolavori assoluti del Romanico in Sardegna,

intervallandoli con divagazioni in angoli più appartati della natura, dove il

paesaggio nasconde piccoli gioielli dimenticati e suggestive rovine.

1. Sassari: Chiesa e convento di San Pietro di Silki.

Ad una certa distanza dalla cinta muraria della Sassari

medievale, ma ormai inglobato nella città moderna e raggiungibile in pochi

minuti dal centro, sorge sulla cima di una piccola altura un edificio

piuttosto complesso, del quale risulta oggi

difficile riconoscere il primitivo impianto romanico. In

effetti solo i due ordini inferiori del campanile (peraltro non ben

visibile perché chiuso all'interno di un'area recintata in parte da mura e in

parte da cancellate di ferro) sono intatti, e risalgono alla prima metà del

XIII secolo. L'edificio, come la massima parte delle chiese di Sassari, fu soggetto ad una profonda ristrutturazione a partire dal XVII secolo. Al convento benedettino annesso

all'antica chiesa si deve uno dei condaghi (i

registri patrimoniali dei monasteri) che costituiscono i più preziosi

documenti sulla base dei quali è possibile oggi ricostruire in parte la vita

della Sardegna (o almeno di alcune

zone dell'isola) nei secoli del Medioevo. Nel condaghe

di San Pietro di Silki, in particolare, si trovano

le più antiche notizie storiche della città di Sassari.

Benché al grande piazzale antistante la chiesa si

acceda da una strada ormai di tipo assolutamente urbano, un'idea

dell'originaria dislocazione agreste del convento si può ancora formarsela

affacciandosi dagli interstizi della cancellata di ferro battuto che chiude

il piazzale sul lato opposto, verso la valle: qui la campagna è così vicina

da poterla toccare, aperta e verdeggiante fino all'orizzonte, e può capitare

di vedere qualche pecora al pascolo brucare l'erba alla base del muretto di

pietra, a pochi metri dalle auto parcheggiate.

2. Sassari:

Chiesa di San Michele di Plaiano.

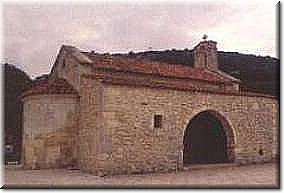

Usciamo da Sassari Lungo la provinciale detta Buddi - Buddi per Platamona e, dopo circa nove chilometri, svoltiamo a

destra in un breve sterrato che conduce alla bella chiesa romanica di San

Michele di Plaiano. La chiesa,

oggi affossata sotto il lato destro della strada, invisibile alle auto

di passaggio, con la facciata rivolta ai campi e in lontananza al mare di Platamona, è il più antico monumento medievale del

territorio di Sassari. La data più remota che vi si

collega è quella della donazione delle terre di  Plaiano, allora fertili e popolate, che il giudice Mariano di Torres

fece nel 1082 alla Cattedrale di Pisa. Plaiano, allora fertili e popolate, che il giudice Mariano di Torres

fece nel 1082 alla Cattedrale di Pisa.

Sassari: San Michele

di Plaiano

Circa

trent'anni dopo, nel 1116, chiesa e convento furono

ceduti dai Camaldolesi ai Vallombrosani, che ne

fecero un centro rilevante di ricchezza economica e di potere politico e

religioso. L'edificio, di piccole dimensioni ma di forme eleganti e di

fabbrica accurata, è addossato ai ruderi dell'antico convento dove, in mezzo

ai muri in rovina, prosperano i fichidindia. La costruzione romanica,

interamente in pietra calcarea locale, con facciata suddivisa nell'ordine

inferiore in tre specchi da lesene raccordate da morbide arcate, è stata un po' manomessa da un restauro moderno, seppure

non recentissimo, che ha in parte arbitrariamente sostituito i materiali

originari: la cosa si rende particolarmente evidente nell'architrave del

portale e nei quattro capitelli che sostengono le arcate.

3. Tergu: Chiesa di Nostra Signora di Tergu.

Lasciato San Michele di Plaiano, la Buddi-Buddi ci porta in poco più di tre chilometri sul

mare del Golfo dell'Asinara, fra Platamona

e Marina di Sorso: qui svolteremo a destra, procedendo sulla litoranea per un

lungo tratto, fino alla frazione di Lu Bagnu, quasi alle porte di Castelsardo,

dove piegheremo a destra in un'ampia strada che sale fra il verde dei pascoli

e il rossastro occhieggiare delle rocce trachitiche

fino all'abitato di Tergu. La chiesa romanica che

sorge ai margini del paese, oltre ad essere fra le più belle della provincia,

è forse in assoluto la più significativa per il filo conduttore del nostro

itinerario: il monastero di cui Nostra Signora di Tergu

era la chiesa abbaziale fu infatti per molti secoli

il principale caposaldo della presenza dei Benedettini di Montecassino

in Sardegna, il centro d'irradiazione del loro

potere economico, politico e religioso. L'esistenza della chiesa è attestata

dal 1122 e la sua costruzione è probabilmente anteriore di qualche decennio,

retrodatabile dunque all'ultimo quarto dell'XI

secolo. All'impianto mononavato fu successivamente

aggiunto il transetto con due cappelle e, in età aragonese,

la sacrestia. Ad un interno semplice e spoglio si contrappone l'esterno dal

forte impatto scenografico: la fabbrica è in trachite rossa, dalle tonalità

calde e sanguigne che contrastano col verde brillante dei prati circostanti,

mentre la facciata è ornata di elaborati inserti di

calcare bianco, che tracciano sul fondo cupo e spugnoso della trachite

elaborate decorazioni dentellate, archi ciechi, capitelli e, all'ordine

superiore, un rosone quadrilobato e quattro

colonnine, delle quali le due più esterne presentano un insolito disegno a

zigzag. Bella basilica, austera e raffinata ad un tempo, che in omaggio alla

sua antica supremazia locale riceve la mattina di Lunissanti

i misteri e i cori della Settimana Santa, in pellegrinaggio dalla vicina Castelsardo.

4. Sedini:

Chiesa di San Pancrazio.

Da Tergu si prende la provinciale per Nulvi e dopo pochi chilometri si svolta a sinistra in una

strada secondaria che collega quest'ultima alla statale 134, sulla quale si

sbuca in prossimità di Sedini, pittoresco paese

serrato in una stretta gola fra i colli dell'Anglona:

attraversando l'abitato lungo la strada principale s'incontrano sulla destra

due cartelli turistici, che indicano la direzione da prendere per raggiungere

rispettivamente la chiesa di San Pancrazio (che visiteremo per prima) e

quella di San Nicola di Silanis. La stradetta, in gran parte asfaltata, che conduce a San

Pancrazio sale dapprima in forte pendenza per poi snodarsi in morbidi

saliscendi e svolte fra grandi speroni di bianca roccia calcarea che si

levano sulla sinistra e cui si alternano qua e là

sparse formazioni rossastre di trachite. La chiesetta appare di lontano,

riconoscibilissima, posata sulla cima di un colle, volgendo le spalle alla

strada. Da una sterrato che s'inerpica a sinistra,

fiancheggiato su entrambi i lati dalle recinzioni dei campi, si sale fino

allo spiazzo retrostante la chiesa, che si affaccia sul lato opposto, verso

la valle, su un vasto panorama di mosse colline verdi di pascoli e di sughere

piegate dal maestrale. La chiesa, che risale alla prima metà del XII secolo,

fu donata nel 1120 da un nobile turritano ai Benedittini di Montecassino.

Costruita in conci di calcare chiaro suddiviso in settori orizzontali da

cinque fasce di trachite rossa, presenta un interno mononavato

con volta ogivale. Fu a lungo la chiesa abbaziale di un grande

monastero del quale non rimane oggi alcuna traccia. Le mensole sporgenti

dalle pareti laterali e i fori di areazione lungo la volta fanno ipotizzare l'esistenza,

all'origine, di un ammezzato di legno usato probabilmente per l'essiccazione

delle erbe.

5. Sedini:

Chiesa di San Nicola di Silanis.

Ritornati in paese, se ne esce di nuovo, seguendo le

indicazioni per San Nicola e tenendo la destra alla prima biforcazione. La

strada sterrata, ma abbastanza agevole, scende verso la valle del Rio Silanis, attraversando

un ambiente naturale di rara, appartata bellezza. Al contrario di San

Pancrazio, la chiesa di San Nicola appare dall'alto nel fondo della valle, a

sinistra della strada, seminascosta dalla vegetazione rigogliosa, mostrando a

chi viene da Sedini il suo solo fianco intatto, la

navata di destra, e una cospicua sezione dell'abside. Soltanto quando si

arriva sul posto si coglie la dimensione della sua rovina: quello che se ne è

scorto dall'alto è infatti tutto ciò che resta di

questa chiesa, vittima di un irrimediabile crollo fin dal Quattrocento. Fatta

erigere agli inizi del XII secolo sul modello della Basilica di San Gavino di

Porto Torres da una coppia di aristocratici turritani,

che la donarono nel 1122 ai Benedettini di Montecassino, San Nicola di Silanis

è considerata una delle più raffinate espressioni del romanico in Sardegna ed il più antico esempio nell'isola di edificio trinavato interamente voltato a botte. Rimangono in

piedi: la navata destra, che minaccia ulteriori crolli, tanto che ha dovuto essere puntellata, la parte inferiore della

cella campanaria e soprattutto l'abside che, con le sue forme eleganti e i

conci di calcare bianco perfettamente squadrati e levigati, resta la

testimonianza più notevole dell'antica nobiltà dell'edificio.

6. Bulzi: Chiesa di San Pietro delle Immagini.

Pochi chilometri di statale 134 separano Sedini da Bulzi, dove si consiglia una visita alla parrocchiale di

San Sebastiano, che custodisce uno dei capolavori assoluti della scultura

lignea in Sardegna, originariamente conservato a

San Pietro delle Immagini, prossima meta dell'itinerario: si tratta del

gruppo ligneo detto della Deposizione, o del Crocifisso, unico esempio di intaglio romanico dell'isola. Di importazione tosco -

laziale, si compone di cinque statue policrome di legno d'ontano, con colori

parzialmente originari, risalenti alla fine del XIII  secolo: il Cristo crocifisso, la Vergine, Giuseppe di Arimatea, Giovanni Evangelista e un angelo sulla sommità

della croce. secolo: il Cristo crocifisso, la Vergine, Giuseppe di Arimatea, Giovanni Evangelista e un angelo sulla sommità

della croce.

Bulzi: San Pietro

delle Immagini

Da Bulzi proseguiremo poi sulla statale 134 in direzione di Perfugas fino ad incontrare dopo un paio di chilometri,

sulla sinistra della strada che vi si snoda all'intorno, la chiesa di San

Pietro delle Immagini (nota anche come San Pietro di Simbranos

o del Crocifisso), eretta dai Benedettini di Montecassino

nel XII secolo e in seguito ampliata in forme pisane nel transetto e

nell'abside, dando luogo a un singolare intreccio

fra elementi romanici di varie epoche ed elementi gotici. La facciata a tre

ordini si compone di fasce alternate di calcare bianco e trachite

bruno - rossiccia. Nella lunetta del portale è scolpito un

bassorilievo romanico, dalle forme rozze ed espressive, che rappresenta un

abate orante e due monaci barbuti: sono queste le Immagini cui la chiesa deve

il suo nome.

7. Ploaghe: Chiese di San Michele e Sant'Antonio di Salvenero.

Poco dopo la chiesa di San Pietro la statale 134 confluisce nella Sassari - Tempio (statale 127), dove si svolterà a

destra, attraversando successivamente gli abitati di Laerru

e di Martis per poi piegare nella statale 132 per Chiaramonti: qui, alla periferia sud dell'abitato, a

destra nella direttissima Sassari - Tempio (statale

672) che, dopo una quindicina di chilometri, aggirata da est la cittadina di Ploaghe, si innesta a sua volta

nella statale 597 proprio all'altezza delle due chiese di Salvenero,

che sono rimaste come imprigionate nelle gimcane degli svincoli stradali. Il

sito di Salvenero incarna nella

sua attuale desolazione due delle "personalità " più tipiche

delle chiese romaniche in Sardegna: l'abbazia del

monastero abbandonato e la parrocchiale del villaggio scomparso. La più

importante delle due chiese è, come si può notare al primo sguardo, quella di

San Michele che, pur avendo subito all'inizio del XX secolo un restauro

pesante e largamente arbitrario, rimane un significativo

esempio di fusione tra romanico lombardo e toscano. In origine era la chiesa

abbaziale dell'adiacente monastero dei Vallombrosani,

uno dei più importanti dell'ordine in Sardegna, del

quale si possono tuttora vedere all'intorno le

rovine. La caratteristica più notevole dell'edificio è data dalle tre belle

absidi affiancate, in conci bianchi di calcare squadrati e levigati con cura,

che chiudono la chiesa a sud - est. Questa parte

della fabbrica è molto antica, risalendo alla metà dell'XI

secolo, mentre ad una fase posteriore di oltre un secolo (inizio del XIII) va

ascritta la sacrestia che, nelle fasce alternate di calcare e trachite, si

richiama evidentemente alla bicromia della vicina chiesa di Sant'Antonio,

nata forse come parrocchiale del villaggio poi spopolatosi di Salvenero o Salvenor. Due

edifici rurali del XVIII secolo, addossati ai fianchi della chiesa, ne

rendono visibili solo la facciata e l'abside, entrambi in opera bicroma.

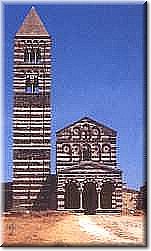

8. Codrongianos: Basilica di Santissima Trinità di

Saccargia.

A

brevissima distanza dalle due chiese di Salvenero,

proseguendo di appena tre chilometri versaoSassari

sulla statale 597, s'incontra sulla sinistra della strada, ben visibile già

di lontano, la Basilica di Saccargia, capolavoro

del romanico  pisano in Sardegna. Eretta nel 1116 e

completata in fasi successive fra il 1180 e il 1220, era l'abbazia di un grande monastero camaldolese, come testimoniano i notevoli

resti del portico del chiostro. pisano in Sardegna. Eretta nel 1116 e

completata in fasi successive fra il 1180 e il 1220, era l'abbazia di un grande monastero camaldolese, come testimoniano i notevoli

resti del portico del chiostro.

Codrongianus: la Basilica della

Santissima Trinità di Saccargia

La

costruzione, che ha pianta a croce commissa, è realizzata nelle classiche fasce bicrome di basalto scuro e calcare chiara. Alla prima

fase costruttiva appartengono le tre absidi, d'impronta lombarda, il

transetto e un tratto della navata, mentre sono aggiunti all'edificio

preesistente la splendida facciata a tre ordini, l'alta torre campanaria e il

portichetto a tre arcate dove, sul capitello di un pilastro, accanto a motivi

vegetali e figure mostruose, sono scolpite anche delle comuni vacche. Questo

particolare, aggiungendosi al toponimo Saccargia

(che deriva con ogni probabilità dal sardo baccarza,

pascolo di vacche), sottolinea esplicitamente la precipua funzione di aziende agricole (di coltivazione e di allevamento) che

i monasteri, in Sardegna come altrove, svolgevano

nel Medioevo. Nei due ordini superiori della facciata, tra lesene e colonnine

di trachite, emergono dischi incrostati e rombi gradonati

su arcate cieche, con decorazioni in medaglioni di maiolica. L'interno ad una

sola navata, coperta da capriate a vista, mantiene nell'abside un elegante

ciclo di affreschi del Duecento, unico esempio di

rilievo di pittura murale medievale in Sardegna.

9. Cargeghe: Chiesa

di Santa Maria de Contra.

Fatto dietrofront, ritorniamo al groviglio di rampe d'accesso e di svincolo

che soffoca nel suo nodo le due chiese di Salvenero

per imboccare la piccola provinciale che, sottopassando

la Carlo Felice, conduce a Florinas: di qui, lungo

una bella strada che corre sotto il costone di roccia calcarea dell'altura di

Giorrè (sulla sinistra) e sul ciglio dell'ampio

sprofondamento della valle del Rio Mascari (a

destra), raggiungiamo l'abitato di Cargeghe, a

circa mezzo chilometro dal quale, servita da un'apposita strada asfaltata,

sorge la chiesa di Santa Maria  de Contra, una delle più piccole chiese

romaniche dell'isola, risalente al XII secolo. de Contra, una delle più piccole chiese

romaniche dell'isola, risalente al XII secolo.

Cargeghe: Santa Maria

de Contra

Apparteneva

in origine ai monaci camaldolesi e il suo nome è menzionato a partire dal 1125 fra i possedimenti del monastero di San

Salvatore di Camaldoli. Costruita in conci bianchi

di calcare di media pezzatura, ha impianto a una

sola navata con abside orientata a est.

10. Ittiri: Chiesa di Nostra Signora di Paulis.

Correndo sempre sul costone dei candidi colli calcarei che incorniciano Sassari da sud, attraverso gli abitati di Muros, Ossi e Tissi,

raggiungiamo l'innesto della direttissima Sassari -

Ittiri, della quale percorreremo un brevissimo

tratto verso sud, fino all'uscita per Uri: qui però, anziché svoltare verso

il paese, puntiamo dalla parte opposta, in direzione di Ittiri,

e dopo pochi chilometri vediamo apparire sulla

sinistra della strada le imponenti rovine della chiesa di Nostra Signora di Paulis. La chiesa, in stile romanico d'ispirazione

francese, risale all'anno 1205 e venne donata dal

giudice di Torres Comita II ai monaci cistercensi. Del

grande edificio a tre navate (36 metri di lunghezza per 14 di larghezza)

rimangono ancora in piedi parti del transetto e della navata destra.

Tutt'intorno si riconoscono i resti del monastero, orientato a settentrione,

caso davvero insolito nell'architettura monastica che, per ovvie ragioni di

sfruttamento della luce, prediligeva quasi immancabilmente l'orientamento dei

locali e soprattutto del chiostro a mezzogiorno. Si arrivava a Paulis (il cui nome deriva da poule, palude, e si

pronuncia quindi Paùlis) seguendo l'antica strada

romana ribattezzata in età medievale S'Istrada de sos

Padres, cioè la strada dei

frati, perché collegava questo monastero a quello di Santa Maria di Corte presso Sindia

(provincia di Nuoro), una cinquantina di chilometri più a sud. Da Paulis si fa ritorno alla direttissima per Sassari, dove si rientra in una quindicina di minuti.

|