|

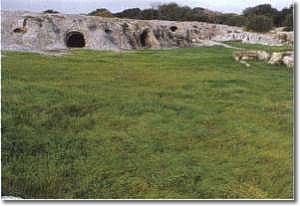

Pattada.

Il nuraghe Lerno sorge oggi a poca distanza dalla riva dell'omonimo lago

artificiale Pattada.

Il nuraghe Lerno sorge oggi a poca distanza dalla riva dell'omonimo lago

artificiale

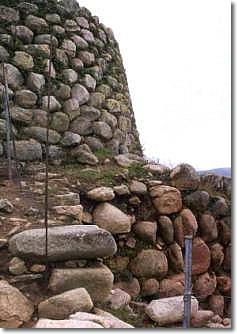

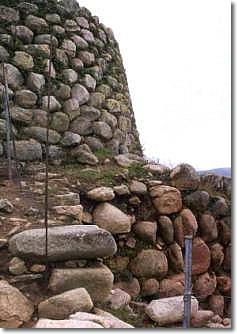

Fra natura e

opera umana i monumenti della preistoria sarda si presentano agli occhi del

visitatore come un reame intermedio, che tiene dell'una e dell'altra in

eguale misura. Il semplice dato quantitativo, superiore ad ogni sforzo

d'immaginazione, da un'idea della quotidiana familiarità di rapporti che si

è venuta a stabilire nei millenni fra emergenze archeologiche e paesaggio. A

tutt'oggi, sulla base di censimenti inevitabilmente parziali, che vengono

arricchiti ogni anno da decine di nuove, a volte clamorose scoperte, sono

registrati con certezza in Sardegna circa 8000 nuraghi: uno ogni tre chilometri

quadrati o, se si preferisce, uno ogni duecento abitanti. Le domus dejanas,

sepolture ipogeiche con caratteri originali che le distinguono da altre

analoghe tombe diffuse in tutto il bacino del Mediterraneo, sono, nella sola

provincia di Sassari, dove questa tipologia si concentra in modo quasi

esclusivo, circa 2000. A queste due grandi famiglie monumentali occorre poi

aggiungere le centinaia di tombe di giganti e le decine di dolmen e di

luoghi di culto nuragici, che tendono col progredire degli studi ad affermare

una presenza ben meno sporadica di quanto si ritenesse fino a pochi anni or

sono.

Poiché questi monumenti sono per la massima parte

dispersi per le campagne, arrampicati sui colli, scavati nella roccia, nascosti

nel folto della macchia, è facile arguire come un itinerario archeologico

si traduca sempre in Sardegna in un'esplorazione del territorio o in quella

che potremmo definire, ancor più che un'escursione, un'incursione nei

segreti della natura. Questo rapporto forte, quasi simbiotico, fra

archeologia e paesaggio si rende particolarmente manifesto nel caso dei nuraghi,

assurti a icona simbolica della Sardegna non tanto nel modo, tutto

storico-culturale, in cui le Piramidi lo sono dell'Egitto, quanto piuttosto

in quello, profondamente biologico, in cui i canguri lo sono dell'Australia:

come un endemismo della fauna o della vegetazione. Lo stesso discorso può

farsi del resto, e forse a maggior ragione, per Le domus de janas, cosi

profondamente legate alla terra, cosi ben nascoste con i loro tesori inaspettati

nelle cavità della roccia, così difficili da estrarre dai loro travestimenti

mimetici.

Il gruppo di

undici itinerari archeologici che segue è perciò prevalentemente organizzato,

a somiglianzà di quello degli itinerari dedicati al paesaggio, in un vasto

giro della provincia che, in nove successive tappe, tocca i punti di maggiore

interesse che s'incontrano via via lungo il cammino. Seguono due itinerari

di più approfondita trattazione tematica: il primo è dedicato ai dolmen, che

si concentrano in un'area relativamente ristretta del territorio e disegnano

il profilo di una tipologia architettonica molto ben definita; il secondo

infila invece in una lunga collana alcuni dei tesori lasciati in Sardegna

dalle popolazioni forestiere che, nel corso dei millenni, vi hanno

soggiornato per una breve stagione o, come i Romani, per alcuni secoli. Sono

testimonianze, in molti casi di eccezionale valore, che aggiungono ulteriore

interesse all'esplorazione archeologica di un'isola già insolitamente ricca

di monumenti preistorici.

|

Pattada.

Il nuraghe Lerno sorge oggi a poca distanza dalla riva dell'omonimo lago

artificiale

Pattada.

Il nuraghe Lerno sorge oggi a poca distanza dalla riva dell'omonimo lago

artificiale