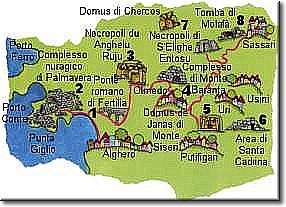

Da Alghero a Sassari

|

|

|

|

|

|

Distanza complessiva da percorrere

|

circa 75 Km

|

|

Tempo medio di percorrenza

|

circa 2 ore

|

|

Percorsi a piedi

|

circa 1 ora

|

|

Tempi di sosta e visita

|

circa 4 ore

|

|

Durata complessiva dell'itinerario

|

circa 7 ore

|

|

1. Alghero:

Ponte romano di Fertilia.

|

|

2. Alghero:

Complesso nuragico di Palmavera.

|

|

3.

Alghero: Necropoli di Anghelu Ruju.

|

|

4. Olmedo:

Complesso prenuragico di Mode Barante.

|

|

5. Putifigari:

Domus de janas di Monte Siero.

|

|

6. Uri:

Area archeologica di Santa Cedrina.

|

|

7. Usini:

Necropoli di S'Elighe Entosu e Domus a prospetto architettonico di Chercos.

|

|

8. Sassari: Tomba ipogeica di Molafà.

|

1. Alghero:

Ponte romano di Fertilia.

Partiti da

Alghero, si imbocca la strada litoranea in direzione nord e, tenendo sempre

il mare sulla propria sinistra, si costeggia il Lido, proseguendo fino a

raggiungere, dopo circa sei chilometri, la frazione di Fertilia. Qui,

attraversando lo Stagno di Calich, si possono ammirare sulla destra, molto

vicine, le tredici arcate residue (sulle ventiquattro originarie) del

poderoso ponte romano. Il ponte faceva parte della strada che, attraverso lo

Stagno di Calich, si dirigeva verso Porto Conte (Portus Nympharum) e quindi

alla stazione di Carbia, nelle vicinanze dell'attuale Alghero.

2. Alghero: Complesso nuragico di Palmavera.

A Fertilia ci si immette sulla strada statale 127 bis in direzione di Porto

Conte e se ne percorrono circa quattro chilometri, fino ad incontrare, sulla

destra, il  grande Complesso nuragico di Palmavera. grande Complesso nuragico di Palmavera.

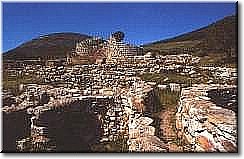

Una veduta

d’insieme del complesso nuragico di Palmavera (Alghero)

Interessante

esempio di nuraghe complesso, il Nuraghe di Palmavera presenta due torri, di

cui quella centrale, più antica, risale al XV secolo a.C. (Età del Bronzo

medio). A questa, circa tre secoli più tardi (Età del Bronzo recente), venne

aggiunto un rifascio murario di forma ellittica con una torre a protezione

dell'ingresso, dando luogo a un cortile con due aperture, collocate una ad

est e l'altra a sud. Attorno al nuraghe esisteva il villaggio, tuttora in

fase di scavo e non completamente conosciuto nella sua estensione. Il

complesso è posto al centro di un territorio che comprende moltissimi altri

nuraghi, per lo più monotorre, alcuni dei quali di notevole interesse, che

orlavano le alture circostanti. Vari reperti (per lo più ceramiche e bronzi),

rinvenuti negli anni i Sessanta durante l'esplorazione e il restauro del

sito, sono custoditi attualmente nei musei archeologici di Sassari e di

Cagliari.

3. Alghero: Necropoli di Anghelu Ruju.

Visitato il Nuraghe Palmavera, si fa ritorno sulla 127 bis fino ad

oltrepassare Fertilia e, aggirando Alghero dall'interno, si raggiunge

l'incrocio con la provinciale per Porto Torres qui si svolta a sinistra e,

percorsi circa cinque chilometri, si accosta sulla sinistra per visitare la

necropoli a domus de janas di Anghelu Ruju che, con le sue 36 tombe, è la più

vasta della Sardegna.  Si presenta divisa sostanzialmente in due zone, una con meno

sepolture a nord-ovest e una più densa a sud-est. Si presenta divisa sostanzialmente in due zone, una con meno

sepolture a nord-ovest e una più densa a sud-est.

Alghero: la necropoli ipogeica di Anghelu Ruju

In loco è

esposta una pianta scolpita su una lastra marmorea, utile per identificare le

varie tombe. In particolare si segnala la tomba III, con un lungo dromos

(corridoio) d'ingresso e una serie di stanzette disposte a croce, che fanno

pensare a un disegno unitario realizzato in un unico momento. Vi sono ancora

camere scavate con forme geometriche nelle tombe XIX, XX bis, XXX. Alle

pareti della camera della tomba XX bis si possono notare corna di toro

stilizzate che compaiono anche in altri ipogei: sono simboli della forza

riproduttrice della natura. Le sepolture erano per lo più di cadaveri inumati,

spesso distesi su letti di pietre. La necropoli appartiene al periodo

(3500-2700 a.C.) della Cultura detta "di Ozieri", ma fu poi

riutilizzata in epoche preistoriche successive. I reperti d'interesse

archeologico estratti dalle tombe sono conservati in parte al Museo

archeologico di Cagliari, in parte al Museo Sanna di Sassari.

4. Olmedo: Complesso prenuragico di Mode Barante.

Si prosegue in direzione di Porto Torres e subito, sulla destra, si svolta in

una strada di penetrazione agraria che, costeggiando dapprima gli edifici

dell'azienda agricola I Piani e attraversando poi i vigneti della Tenuta

Sella e Mosca, sbuca qualche chilometro a nord-est sulla provinciale per

Olmedo: qui si svolta a destra, si supera l'abitato di Olmedo, si procede ancora

per poco più di un chilometro e mezzo per poi svoltare a sinistra in una

strada fiancheggiata dalle tubature della condotta d'irrigazione. Di questa

strada si percorreranno 1,2 chilometri, piegando quindi a destra in una

stradetta asfaltata (fuorché per i primi metri) che in un chilometro conduce

all'ingresso del sentiero pedonale (segnato da alcuni gradini) lungo il

quale, in circa dieci minuti di cammino, si sale alla cima del monte. Le

difficoltà di reperimento del sito e la fatica della ripida ascesa sono

compensate dal grande interesse archeologico del monumento e dalle

proporzioni impressionanti delle rovine. Il complesso risale alla cultura

eneolitica di Monte Clero (2400-2000 a.C.) e sorge in posizione suggestiva

sul margine dell'altipiano che domina la pianura tra la valle del Cuga e

Alghero. L'insediamento è composto da strutture a carattere civile, militare

e religioso, fra le quali spicca un recinto a ferro di cavallo che ricorda

nelle caratteristiche architettoniche i nuraghi a corridoio di epoca

posteriore. Il recinto, formato da due paramenti in blocchi di trachite

riempiti di pietrame, racchiude due corridoi con volta a piattabanda e un

cortile semicircolare. Completano l'insieme un circolo megalitico,

originariamente formato da lastre di pietra e menhir, e una ciclopica

muraglia difensiva lunga ben 97 metri, nei pressi della quale si notano i

resti di numerose capanne rettangolari a più ambienti. L'insediamento ha

precisi riferimenti con la muraglia megalitica di Monte Ossoni a Castelsardo e

ricorda da vicino analoghe tecniche costruttive di alcuni edifici preistorici

delta Francia meridionale.

5. Putifigari: Domus de janas di Monte Siseri.

Ritornati sulla provinciale, si svolta a sinistra, percorrendone il tratto

restante, di circa tre chilometri, fino alla sua confluenza nella statale 127

bis Alghero - Sassari. Qui si svolta nuovamente a sinistra, in direzione di

Sassari, e dopo qualcosa meno di cinque chilometri (in corrispondenza del

cartello segnaletico del km 21), a destra per Putifigari: ma, percorsi 250

metri circa, si piega a sinistra in uno sterrato, poi subito due volte

consecutive a destra così da sottopassare la strada percorsa in precedenza.

Avanti ancora per 250 metri, quindi a sinistra in uno sterrato che poco dopo

supera uno stretto ponte su un ruscello: dopo il ponte si tiene sempre la

sinistra, costeggiando la riva del fiume per circa un chilometro, quindi si

lascia l'auto e si prosegue a piedi lungo la riva per altri 600 metri circa.

Qui il fiume forma un'ampia ansa e sulla destra si nota una costruzione

all'interno delta quale si trova la Domus de janas di Monte Siseri. La

sepoltura, scavata in una collina di tufo trachitico di colore rosato, è

chiamata "Tomba dell'Architettura dipinta" o di

"S'Incantu" (della magia) perché i vani sono decorati da bei motivi

architettonici e naturalistici dipinti di rosso o di nero. la tomba è

costituita da un dromos (un corridoio), un'anticella, una cella di

disimpegno, notevole per la vastità e per il soffitto a doppio spiovente

scolpito e dipinto, e da due vani funerari più piccoli. All'esterno della

tomba un sistema di canalette scavate nella roccia preservava il sepolcro

dall'acqua piovana, mentre alcune coppelle e vaschette erano destinate al

rito funebre. Sono presenti in questa tomba molti degli elementi ornamentali

che i caratterizzano le domus de janas: le corna del toro, simbolo della

forza riproduttrice della natura, il motivo della falsaporta che doveva

consentire all'anima il passaggio nel mondo dei morti, la pittura rossa che, richiamando

il colore del sangue, simboleggiava la vita. La tomba di Monte Siseri si

trova a breve distanza dalle necropoli di Anghelu Ruju e di Santu Pedru,

entrambe in territorio di Alghero: l'addensarsi in questa zona di esempi di

domus de janas dipinte, con evidenti affinità stilistiche, lascia ipotizzare

l'esistenza di maestranze specializzate che avrebbero operato in un'area

compresa fra la Nurra di Alghero e il Meilogu (Mandra Antine di Thiesi). I

materiali rinvenuti appartengono alla cosiddetta "Cultura di

Ozieri" (Neolitico recente, 3500-2700 a.C.).

6. Uri: Area archeologica di Santa Cedrina.

Fatto ritorno alla statale 127 bis, si prosegue in direzione di Sassari fino

allo svincolo di Uri dove, proprio al centro del paese, visiteremo gli scavi

di Santa Cedrina. L'area si estende su una superficie di circa 2000 metri

quadrati ed è di proprietà del Comune, che ha già predisposto un progetto di

valorizzazione, con allestimento di un annesso centro di documentazione. Vi

si trova un nuraghe complesso (una torre centrale cui si affiancano altre due

torri), circondato da un vasto villaggio. Nel corridoio del nuraghe e nel

villaggio sono riconoscibili due pozzi, il primo dei quali a canna verticale.

Ma l'interesse del sito è dovuto soprattutto alla continuità di insediamenti

di cui reca testimonianza: vi sono infatti presenti strutture murarie

rettilinee, con almeno due ambienti conservati, di età romana. I rinvenimenti

di materiali coprono un periodo esteso dall'età nuragica a quella punica,

romana e bizantina.

7. Usini: Necropoli di S'Elighe Entosu e Domus a prospetto architettonico

di Chercos.

Da Uri procediamo lungo la statale 127 bis in direzione di Sassari e, dopo

poco più di quattro chilometri, un pò prima del bivio per Usini, svoltiamo a

sinistra, seguendo le indicazioni, per raggiungere la Necropoli di S'Elighe

Entosu: la strada, asfaltata, conduce dopo 700 metri ad un

abbeveratoio, dove si imboccherà uno sterrato in salita, lasciando l'auto

dopo circa 200 metri, dinanzi all'ingresso (a sinistra) di una

proprietà privata.

Usini,

necropoli S’Elighe Entosu: lo spettacolare interno della Tomba III

Percorse a

piedi poche decine di metri, si scenderà a destra lungo il costone roccioso nel

quale sono scavate alcune delle tombe (le altre sono ubicate nella parte più

alta della proprietà). La necropoli è composta da otto domus de janas. Di

particolare interesse la domus V, che conserva nella cella un focolare

circolare di pietra, scolpito nel pavimento, e la copertura a doppio

spiovente che riproduce la travatura di un tetto ligneo. Su uno dei lati

brevi, decorazione architettonica scolpita con elementi scalari che ricordano

le capanne dei vivi. Notevole anche la domus III, o delle Sette Stanze, con

lungo dromos, graffiti medievali sulla parete d'ingresso e sette cellette a

corona intorno alla camera principale. Nelle immediate vicinanze si trova

un'altra sepoltura di notevole interesse: per raggiungerla faremo a ritroso

la strada fino alla statale 127 e, percorsi 700 metri in direzione di Usini,

svolteremo a sinistra seguendo le indicazioni per la chiesa campestre di San

Giorgio di Oliastreto. Dopo 1,6 chilometri piegheremo a destra nella strada

vicinale Sa Longhera, non asfaltata, che seguiremo per 1,4 chilometri: quindi

a sinistra in uno sterrato e, dopo un altro chilometro, lasciata l'auto, ci

inoltreremo a piedi nella campagna, a destra della strada fino ad avvistare,

dopo 200 metri, la domus di Chercos, raggiungibile attraverso un ripido

sentiero in discesa. La tomba di Chercos, appartenente alla tipologia di domus

"a prospetto architettonico" rappresentata in tutto il Sassarese da

numerosi esemplari, è scavata in un costone calcareo entro una valle di

rilievo paesaggistico. La cella a pianta ovoidale conserva all'interno un

basso sedile  piano, mentre nella parete di fondo è ricavata una nicchietta

ogivale di fattura accurata. Di notevole interesse i numerosi graffiti e le

incisioni schematiche raffiguranti elementi vegetali all'interno della

nicchia, sulle pareti e sulla volta. piano, mentre nella parete di fondo è ricavata una nicchietta

ogivale di fattura accurata. Di notevole interesse i numerosi graffiti e le

incisioni schematiche raffiguranti elementi vegetali all'interno della

nicchia, sulle pareti e sulla volta.

Usini: Domus a prospetto architettonico di

Chercos: l’ingresso alla tomba dissimulato in parte dalla vegetazione.

8. Sassari:

Tomba ipogeica di Molafà.

Si prosegue per la statale 127 bis in direzione di Sassari e, dopo circa 6

chilometri, all'altezza del casello ferroviario di Molafà, si vede apparire

sulla destra della strada l'ultima meta del nostro itinerario: la Tomba

ipogeica di Molafà. Come la precedente domus di Chercos, anche questa di

Molafà è una tomba ipogeica di età nuragica, con fronte a stele scolpita e

ambiente interno pluricellulare. Architettonicamente si colloca a mezza via

fra le domus de janas (sepolture prenuragiche scavate nella roccia) e le

tombe di giganti (sepolture a galleria con fronte a stele, tipiche della

civiltà nuragica): rappresenta l'esempio più significativo di questa

particolare tipologia di sepoltura, definita "domus a prospetto

architettonico" e particolarmente mente diffusa nel Sassarese. Nei

pressi della tomba sorge l'omonimo nuraghe, monotorre.

|