I popoli venuti dal mare

Parte 2a |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

|

|

|||||||||||||

|

6. Trinità

d'Agultu e Vignola: Torre spagnola dell'Isola Rossa. Da un

popolo conquistatore ad un altro, ci spostiamo adesso con un balzo in avanti di

oltre un millennio lungo la strada costiera, da Porto Torres a Castelsardo e

di qui, lambendo i lunghi arenili di Valledoria e Badesi, fino al Borgo

dell'Isola Rossa, per visitare una delle più robuste testimonianze del

dominio politico-militare spagnolo, esercitato anche mediante il sistematico

controllo dei litorali. Qui, in verità, nel piccolo villaggio di pescatori

sorto fra le belle rocce di granito porfìrico dai colori rossastri, di fronte

alla piccola Isola Rossa che dista non più di 400 metri dalla linea di

costa, possiamo trovare un'ulteriore testimonianza delle fitte relazioni,

questa volta pacifiche, fra la Sardegna e l'esterno: il villaggio fu infatti

fondato, fra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX, da famiglie di

pescatori ponzesi che già da vari decenni avevano preso a frequentare

stagionalmente questo pescosissimo tratto di mare, rinomato, oltre che per

le aragoste e per i pesci pregiati, per l'abbondanza di corallo. Ci troviamo

ormai in Gallura, e tutta la Gallura costiera ha conosciuto, dalla fine del

Medioevo fino a tempi molto recenti, un destino di spopolamento e di

abbandono dovuto principalmente a due cause: la malaria e le incursioni

piratesche. Questo spiega, da una parte, l'assenza pressoché totale di

insediamenti urbani storici sul litorale (nei 65 chilometri da Castelsardo

a Santa Teresa è questo il solo che s'incontra), dall'altra il fatto che le

attività di navigazione e di pesca, completamente dismesse dai sardi, siano

diventate terreno di conquista di genti venute ancora una volta da fuori,

principalmente liguri e, appunto, ponzesi. Ma questo

spiega anche la presenza, in questo tratto di costa solitario e selvaggio,

battuto dai venti, di una torre di tale imponenza architettonica, per non

dire monumentale. Di torri aragonesi e spagnole è punteggiato l'intero

litorale della Sardegna e un itinerario che volesse toccarle tutte, l'una dopo

l'altra, risulterebbe lungo e faticoso ma certamente spettacolare come

pochi, perché permetterebbe di prendere visione di ogni centimetro di costa,

di ogni scoglio e di ogni increspatura del mare. Infatti questo sistema di

torri (integrato da quelle preesistenti, di costruzione genovese e pisana)

era concepito in modo che l'angolo ottico di ciascuna si sovrapponesse in parte

a quello delle due contigue, con le quali del resto la torre era in diretta

relazione visiva. Cosi non c'era tratto di mare che potesse sottrarsi al

controllo (come accade invece oggi in certe zone d'ombra dei radar) e la

guardia che avvistava una nave sospetta poteva comunicare la notizia con un

semplice gesto alle due guardie delle torri vicine, e ciascuna di queste due

ad un'altra, con una fulminea propagazione dell'allarme. Questa torre

dell'Isola Rossa, in particolare, appare più maestosa e di architettura più

accurata di altre perché il piccolo porto naturale del quale sta a vedetta

aveva un'importanza strategica non ordinaria: era infatti (ed è tuttora) uno

dei pochi approdi agevoli su un arco di svariate decine di miglia e per

questa ragione era il punto di sbarco prediletto da pirati e contrabbandieri.

Soprattutto contro le attività di questi ultimi, che prosperavano sui

traffici dalla vicina Corsica, fu eretta e fortificata la torre: a difesa,

si potrebbe ben dire, più che del territorio sardo, dell'erario spagnolo. 7. Santa

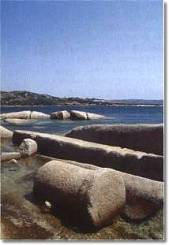

Teresa Gallura: Cave romane di Capo Testa. Torniamo

adesso ai Romani e, proseguendo per la strada Litoranea il cui tracciato

corrisponde in gran parte a quello della via da Turris a Olbia di età

imperiale, ci trasferiamo dall'Isola Rossa a Santa Teresa, il cui sito

potrebbe forse coincidere, come già si è detto, con quello della romana

Tibula. In ogni

caso i Romani ebbero insediamenti e interessi in questa zona, in particolar

modo a Capo Testa, spettacolare promontorio dalla forma tondeggiante

collegato alla terraferma da un istmo sottile, e celebre per le sue

biancheggianti rocce di granito, ora svettanti in aspri pinnacoli aguzzi ora

invece ammassate l'una all'altra in lisce sculture marmoree. Fu appunto

questo magnifico marmo ad attrarre a Capo Testa i Romani, che vi ebbero

importanti cave di granito, certamente attive per molti secoli. Nella parte nord-occidentale

del promontorio sono ancora ben visibili i resti di queste antiche cave. Ciò

che affiora dall'acqua delle numerose calette documenta una raffinata tecnica

di estrazione e di lavorazione della pietra. Santa Teresa Gallura: le cave romane di Capo Testa

Si possono

vedere grandi blocchi appena staccati, colonne semilavorate ed anche elementi

architettonici già lavorati sul posto prima di essere esportati. In località

Li Petri Taddati (cioè "le pietre tagliate") è documentato su una

roccia il procedimento adottato per l'estrazione: lungo la linea di

frattura della pietra si praticavano piccoli fori nei quali venivano inseriti

cunei di metallo o di legno. Le cave furono riutilizzate in età medievale,

nel periodo della dominazione pisana, e fornirono materiali per la costruzione

del Battistero e del Duomo di Pisa. La leggenda vuole che il granito di Capo

Testa sia servito anche, in età romana, per le colonne del Pantheon. Si tratta

appunto di una leggenda, forse falsa, ma sicuramente non priva di

fondamento: il marmo estratto qui veniva trasportato a Roma e si trasformò

senza dubbio in palazzi, terme, templi. Scogli che, dall'altra parte del

mare, diventavano edifìci. 8. La

Maddalena: Museo archeologico navale Nino Lamboglia. Sempre

sulle tracce dei Romani, lasciamo Santa Teresa per la vicina Palau e di qui

ci imbarchiamo sul traghetto che, solcando uno dei tratti di mare più belli

del Mediterraneo, ci conduce all'Isola della Maddalena. Un mare stupendo,

quello dell'arcipelago, ma anche insidioso: per la forza e il capriccio dei

venti, per l'ardua navigabilità degli stretti canali che separano un'isola

dall'altra, per le innumerevoli secche di cui è disseminato. Non si contano i

naufragi che sono avvenuti in queste acque dalla trasparenza di vetro. Di

uno di questi naufragi reca una testimonianza davvero suggestiva il museo

intitolato a Nino Lamboglia, uno dei pionieri dell'archeologia subacquea nel

nostro paese.

La Maddalena: in una sala del Museo archeologico navale Nino Lamboglia è ricostruito lo stivaggio delle anfore vinarie nella nave da carico romana naufragata al largo dell'isola di Spargi nel II secolo a.C. Il museo è

infatti incentrato sul relitto di una nave romana naufragata verso il 120

a.C. presso risola di Spargi e recuperato una ventina d'anni fa. Nella prima

sala è stato ricostruito un settore dello scafo, al cui interno sono state

disposte, secondo il metodo di stivaggio dei Romani, le numerose anfore

vinarie recuperate. Nella seconda sala sono esposti gli oggetti ritrovati a

bordo, tra cui uno scandaglio e cinque ancore di piombo. Dunque già in epoca

tardo-repubblicana, quando la Sardegna era sotto il pieno controllo romano da

circa un secolo (ma con focolai di rivolta nell'interno che si faticò parecchio

a domare), il traffico commerciale tra l'isola e il continente era già

intenso e, dobbiamo presumere, regolare. La nave trasportava in Sardegna

vino prodotto nella penisola, come dimostrano le anfore vinarie di

produzione italica. L'isola invece esportava, fra le derrate agricole,

prevalentemente grano: tutte le terre più fertili furono sistematicamente

organizzate dai colonizzatori per questa produzione intensiva. D'altro canto

in Sardegna i Romani avevano trovato una viticoltura già diffusa e ben

organizzata dai loro predecessori: alcuni studiosi ritengono che i Fenici,

tra i massimi enologi dell'antichità, avessero impiantato vigneti e

importato vitigni (fra i quali probabilmente la Vernaccia e il Nuragus)

nelle zone retrostanti i loro insediamenti costieri, cioè soprattutto nella

parte sud-occidentale dell'isola, e i Cartaginesi avevano poi valorizzato

l'esistente ed esteso la produzione ad altre regioni. I Romani, da quegli

abili e lungimiranti amministratori ecumenici che furono sempre, sfruttarono

presumibimente, col tempo, anche questa risorsa preziosa: ma senza eccesso,

badando bene ad evitare sovraproduzioni che avrebbero provocato contraccolpi

sul mercato continentale. Proprio la Vernaccia, a dispetto delle sue origini

più antiche, serba nel suo nome una traccia dell'apprezzamento romano:

deriva infatti con ogni probabilità da vernaccia. Come dire: prodotto Locale. 9. Olbia: Mura puniche. Lasciamo La

Maddalena e, fatto ritorno a Palau, raggiungiamo Olbia (strada statale 125,

passando per Arzachena) per fare la conoscenza dell'ultimo grande popolo

forestiero di cui non abbiamo ancora individuato le tracce. Olbia, a

dispetto dell'etimologia probabilmente greca del nome (Olbìa: la felice) e

della tradizione che la vuole fondata dai Focesi, cioè dai coloni greci

dell'attuale Marsiglia, è una città portuale che deve la sua originaria

struttura urbana alla fondazione punica nel IV secolo a.C. (anche se va

ricordato che recenti scavi hanno restituito ceramiche greco-orientali del VI

secolo). I Cartaginesi a quell'epoca controllavano l'intera isola e la minaccia

romana era ancora ben lontana dal rendersi manifesta (la conquista romana

avvenne in effetti dopo oltre un secolo, nel 238 a.C.). Tuttavia

l'insediamento urbano di Olbia, al di là dell'ottima posizione del porto e

della sua magnifica protezione naturale, aveva certamente, oltre alle

finalità mercantili, scopi strategici e di controllo territoriale su una zona

fino ad allora scarsamente presidiata. Della città punica di Olbia ci sono

noti numerosi resti dell'abitato, delle necropoli, delle installazioni portuali

e, caso raro in Sardegna, della cinta muraria, della quale è stato possibile

ipotizzare il circuito originario. Purtroppo quasi nulla di questi resti è

attualmente visibile. Della cinta muraria si possono osservare, tra via

Torino e via Acquedotto, in una piccola area verde, due cortine di grandi

blocchi bugnati di granito perfettamente squadrati, che definiscono un ambiente

a pianta rettangolare separato all'interno in vani minori da tratti di

muratura di pietre più piccole. L'apertura fra le due cortine corrisponde a

una delle antiche porte della città. A pochi metri di distanza, in direzione

nord, sono visibili, attraverso il cancello di una proprietà privata, gli

imponenti resti granitici di una delle torri a pianta rettangolare della

cinta muraria, in opera quadrata. Il tratto di mura che si conserva in via

Porto Romano, all'interno della farmacia Lupacciolu, è invece di età romana

imperiale: ma sotto la pavimentazione dell'adiacente piazza Regina

Margherita sono stati scavati i resti di una cisterna punica. Di particolare

interesse sono le rovine nel giardino privato della Villa Tamponi, nelle

vicinanze del porto: la muratura, ad andamento rettilineo, è costituita da

blocchi squadrati messi in opera a secco. In epoca relativamente recente,

nel prospetto della muratura furono cementati numerosi frammenti ceramici di

età punica e romana, certo provenienti dal terreno circostante. Un ultimo

tratto di mura si conserva, in parte sotto il livello dell'acqua, presso il

Porto Vecchio, in località Su Cuguttu: le due strutture visibili, a pianta

quadrangolare, sono forse i resti di due torri del circuito. 10. Olbia: Fattoria romana di

S'Imbalconadu. Dopo la

conquista romana, la città di Olbia prosperò per svariati secoli non soltanto

grazie ai traffici del porto, ma anche grazie alla fertilità della sua

campagna, subito alle spalle della costa. Qui come in tutte le pianure

piccole e grandi dell'isola (nel Nord Sardegna la Nurra, il Campo di Ozieri,

il Campu Giavesu, vaste aree della Romangia e dell'Anglona) i Romani

organizzarono un'agricoltura intensiva mirante soprattutto alla produzione

di grano e, nelle zone collinari, di vino. Grazie a un sapiente governo

delle acque, in effetti, queste regioni, fertili e irrigue ma nella maggior parte

dei casi malariche, conobbero nei secoli della dominazione romana una

prosperità e una popolosità inusitate: basti pensare che Olbia e tutto il suo

territorio, immediatamente dopo la caduta dell'impero, andarono incontro a

uno spopolamento totale, destinato a durare per oltre un millennio. In linea

generale non è azzardato affermare che tutte le terre malari-che della

Sardegna, prima delle grandi bonifiche del XX secolo, furono coltivate e

rese abitabili in modo stabile esclusivamente sotto il dominio romano. Qui

in particolare, nella zona di Olbia, si insediarono in età imperiale i grandi

latifondi delle più potenti famiglie di Roma: segno esplicito più di ogni

altro dell'elevata redditività delle terre. Un esempio piuttosto precoce di

fattoria romana, risalente al II secolo a.C. (dunque ancora all'età

repubblicana), è venuto recentemente alla luce pochi chilometri a sud di

Olbia, lungo la strada provinciale per Loiri: è visibile (e visitabile) sul

margine destro della strada, subito dopo il ponte sul fiume Padrogiano. Il

complesso produttivo, ubicato sulla sommità di una lieve altura, a 12 metri

sul livello del mare, è realizzato in pietre granitiche legate con malta di

fango, sulle quali si impostano gli alzati in mattoni. Della struttura, la

cui lunghezza originaria era di oltre 30 metri, si conserva un'ampia corte

che racchiude un isolato di quasi 9 metri di lato, forse una casa-torre di

almeno due piani che ospitava la dimora del conduttore della fattoria e

della sua famiglia, oltre a numerosi altri ambienti destinati alle attività

produttive, con vasche e cisterne. In alcuni vani sono stati identificati

gli impianti per la panificazione. Nella tenuta veniva probabilmente

praticata la coltura della vite. 11. Ozieri:

Pont’Ezzu. Se, dalla

provinciale per Loiri, risaliamo qualche chilometro a nord per imboccare la

statale 199 e ne percorriamo un lungo tratto in direzione di Oschiri e

Ozieri, potremo dire di aver seguito per alcune decine di miglia il tracciato

di un'altra strada romana di vitale importanza. Si è già visto infatti,

all'inizio del nostro itinerario, che la principale arteria del sistema

viario romano, la "a Turre Karales", si snodava su un tracciato in

gran parte simile a quello della Carlo Felice: da questa strada, nei pressi

di Mores (probabilmente coincidente con la romana Hafa), più o meno nello

stesso punto in cui prende origine l'attuale statale 128bis, si staccava

anche allora la diramazione per Olbia che, tagliando da sud-ovest a nord-est

il Campo di Chilivani, scavalcava il Rio Mannu circa tre chilometri a

nord-ovest di Ozieri per puntare quindi quasi in linea retta verso Olbia

lungo un percorso assai simile a quello della statale 199 di oggi. Questa

strada, dunque, ci porta senza alcuna difficoltà nelle immediate vicinanze

della prossima tappa dell'itinerario, costituita appunto dal monumentale

ponte romano che superava il Rio Mannu quasi al centro della piana di Ozieri:

per raggiungerlo non dovremo far altro che seguire la statale 199 fino alla

sua Il Pont’Ezzu di Ozieri Questo

nome, Pont'Ezzu, che significa semplicemente "ponte vecchio” connota

con estrema sobrietà la maggior parte dei ponti d'impianto romano esistenti

nel Nord Sardegna: uno, non lontano di qui, fra Mores e Ittireddu, sarà la

prossima tappa del nostro itinerario; un altro (vedi Itinerario 19) scavalca

il Tirso proprio al confine fra le Province di Sassari e Nuoro; di un terzo

(vedi Itinerario 12) restano i ruderi nei pressi del Coghinas in territorio

di Bortigiadas. Quello di Ozieri è, fra tutti, di gran lunga il più imponente

e monumentale. Costruito in età imperiale (I-III secolo d.C.), testimonia

della centralità di questa pianura nell'economia e nei traffici commerciali

del tempo. Il ponte, con paramento murario in opera quadrata in calcare,

presenta sei arcate con raggio di dimensione decrescente a partire da quella

centrale. La sua lunghezza totale è di 80 metri. 12. Mores-Ittireddu: Pont’Ezzu. Qualche

chilometro più ad ovest, al confine fra i territori comunali di Ittireddu e

di Mores, un altro ponte romano, di dimensioni decisamente meno imponenti,

scavalca lo stesso Rio Mannu in un tratto in cui il fiume, che poco più a

valle riceve alcuni dei suoi principali affluenti, ha una portata d'acqua e

un'ampiezza dell'alveo assai più modeste. Lo si può raggiungere dall'abitato

di Ittireddu (da Ozieri lungo la statale 128bis per Mores, quindi a sinistra

nella provinciale per Bono), imboccando una stradina che porta alla chiesa

di San Giacomo e seguendo poi le indicazioni per il ponte. La costruzione è

realizzata in pietra basaltica e tufo bianco alla base. Delle tre arcate

originarie ne restano in piedi due, che hanno raggi di lunghezza diversa.

L'ubicazione del ponte, pochi chilometri più a sud dell'attuale statale

128bis, ci permette di ricostruire ancor meglio il tracciato della

diramazione per 0lbia, che evidentemente si staccava dalla "a Turre

Karales" quasi in coincidenza con lo svincolo attuale. 13. Alghero: Necropoli di Santu

Pedru. L'ultima

tappa dell'itinerario ci riporta indietro sia nello spazio (per far ritorno

ad Alghero di dove siamo partiti) sia nel tempo, verso quegli "zingari

della preistoria" di cui già abbiamo fatto la conoscenza quasi

all'inizio del viaggio, nella necropoli di Su Crucifìssu Mannu presso Porto

Torres. Da Mores raggiungiamo l'innesto della Carlo Felice, ne percorriamo

un breve tratto in direzione di Cagliari, ne usciamo allo svincolo per

Thiesi e procediamo lungo la statale 131bis, attraverso Thiesi e Ittiri, fino

al bivio della cantoniera di Scala Cavalli: qui ci immettiamo nella statale

127bis in direzione di Alghero e, dopo circa tre chilometri, poche centinaia

di metri oltre la pietra miliare del km 24, troviamo sulla destra della

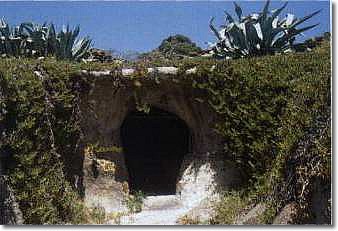

strada la necropoli di Santu Pedru, Alghero: necropoli di

Santu Pedru Fra le

numerose tombe presenti nel sito, quella di maggiore interesse, sia in

assoluto sia in rapporto al tema del nostro itinerario, è la tomba I,

chiamata anche "Tomba dei vasi tetrapodi" per la grande quantità di

materiali ceramici di questo tipo che vi furono rinvenuti (ora esposti al

Museo Sanna di Sassari). Questa domus fornì, grazie all'abbondanza di

reperti e alle condizioni di perfetta integrità in cui venne alla luce, la

prima sequenza stratigrafica affidabile della preistoria sarda, permettendo

tra l'altro di confermare la massiccia presenza, in un periodo databile

approssimativamente appena a monte del 2000 a.c., di quelle genti del Vaso Campaniforme di cui si è

detto in precedenza. I dati raccolti a Santu Pedru e in altre necropoli

vicine (come quella di Anghelu Ruju, sempre in territorio di Alghero, lungo

la statale 291 per Sassari) confermano che queste popolazioni furono accolte

e assimilate, certo anche grazie alle loro qualità di abili artigiani (vasai

e metallurghi), all'interno delle comunità locali di Cultura Ozieri, tanto

da trovare sepoltura nelle stesse domus de janas, dove i resti di questi

brachicefali, facilmente distinguibili da quelli dei dolicocefali di origine

mediterranea, si trovano circondati dai loro corredi funerari, costituiti

dagli oggetti che li rendono inconfondibili: il tipico bicchiere a campana, i

vasi a tre piedi, il brassard di pietra ed osso utilizzato come guardamano

dagli arcieri. Dalla necropoli di Santu Pedru, ultima tappa del nostro

viaggio fra i popoli venuti dal mare, si rientra da Alghero, lungo la

statale 127bis, in una decina di minuti. |

|||||||||||||

|

|

|||||||||||||