I popoli venuti dal mare

Parte 1a |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

|

|

|||||||||||||

|

Il rapporto

di un'isola col mare che la circonda è sempre ambivalente: il mare protegge

e minaccia, allontana e avvicina, imprigiona nel conosciuto e si spalanca

sull'ignoto. Lo si ama e lo si teme, lo si rispetta e lo si maledice. Dal mare

viene il forestiero, che può portare a suo capriccio la morte o la vita. Nel

caso della Sardegna questo destino comune ad ogni isola è stato esaltato in

entrambe le direzioni (il mare come difesa, il mare come minaccia) dalla

particolare posizione geografica: lontana più di ogni altra isola del

Mediterraneo dalle coste del continente, la Sardegna occupa però in questo

mare un posto così centrale che, fin dalle epoche più remote, non c'è stata

nave che non l'abbia incontrata, deliberatamente o per caso, dinanzi alla sua

prua. Parlare di "isolamento" nel caso della Sardegna è dunque

tanto etimologicamente appropriato quanto storicamente semplicistico. È un

isolamento che si spezza dì continuo, che si apre senza sosta a nuove

intrusioni, modificando di generazione in generazione l'identità culturale e

perfino genetica della gente isolana. Questo itinerario vuole proporre,

attraverso un ampio giro nel territorio del Nord Sardegna cui corrisponde,

nel tempo, un viaggio di circa quattro millenni, un campionario esemplare di

popoli che hanno lasciato nell'isola solide tracce del proprio passaggio. Si

va dai visitatori pacifici della preistoria, mossi chi dal caso chi dal

talento a intrecciare rapporti culturali e commerciali con gli indigeni, ad

autentici professionisti della navigazione e dello scambio come i Fenici,

entrati in importante relazione mercantile con i Nuragici, fino ai popoli

conquistatori, i Cartaginesi, i Romani, gli Spagnoli. Ciascuno di questi

visitatori, più o meno graditi, ha contribuito a costruire, strato per strato

e spesso a dispetto di se stesso e degli ospiti, l'identità complessa e

multiforme della Sardegna moderna. Nessuna storia, a conti fatti, può essere

isolata dalle altre: tanto meno quella di un'isola. 1. Alghero: Nuraghe

Sant'Imbenia. L'itinerario,

disteso su due giornate di viaggio con pernottamento alla Maddalena, è

immaginato con partenza e rientro ad Alghero, città che si trova al centro

di un territorio senza dubbio privilegiato dal punto di vista delle relazioni

della Sardegna con l'esterno. Al di là della sua realtà emblematica di

enclave catalana in terra sarda, capace di salvaguardare la sua diversità e

la sua specificità locale per oltre sei secoli, Alghero, la sua costa e il

suo immediato entroterra significano anche molte altre cose: un porto naturale

straordinariamente felice come quello di Porto Conte (il Nympharum Portus dei

Romani), una fertile campagna, una zona mineraria sfruttata non solo

nell'antichità ma fin dalla preistoria e, per quanto riguarda i Fenici (primo

popolo "alieno" del nostro piccolo viaggio), il fatto di aprirsi

sulla loro costa prediletta, quella occidentale, lungo la quale si

allineavano gran parte dei loro principali insediamenti litoranei: Sulci,

nell'isola di Sant'Antioco, Tharros e Othoca nell'Oristanese. Partiamo dunque

da Alghero in direziono di Fertilia e Porto Conte, e di qui proseguiamo

lungo la strada litoranea per Capo Caccia: circa quattro chilometri dopo

Porto Conte, quasi al limite occidentale della baia, incontriamo sulla sinistra

della strada il vasto insediamento nuragico di Sant'Imbenia (si può notare di

sfuggita che, nelle immediate vicinanze del sito, è stata portata alla luce

una grande villa d'ozio d'età romana imperiale, con strutture termali,

mosaici e vari ambienti dipinti). Il complesso nuragico è stato sottoposto a

scavi sistematici solo a partire dai primi anni 80, benché l'esistenza di un

nuraghe in questo sito fosse nota fin dagli inizi del secolo, ed ha

restituito materiali d'interesse scientifico fuor del comune: in particolare

ceramiche fenicie e greche, comprendenti fra l'altro un'anfora fenicia piena

di lingotti di rame. Sulla base di questi reperti è stato possibile

ipotizzare l'esistenza sul luogo di una sorta di emporion nuragico

frequentato dai mercanti fenici in cerca soprattutto di metalli. Questi

scambi, regolari e piuttosto intensi, dovrebbero risalire all'Età del Ferro,

tra la fine del IX secolo a.C. e l'inizio delI'VIII: un'epoca decisamente

avanzata per la civiltà nuragica e per la vita stessa del villaggio di

Sant'Imbenia, le cui tracce più antiche sono databili al Bronzo medio

(1600-1300 a.C.). Ma la persistenza delle popolazioni nuragiche e delle loro

strutture urbane ben addentro l'età storica e la loro interrelazione con i

Fenici prima, con i Punici e i Romani poi sono comprovate da non poche

testimonianze convergenti. Dalla stessa area, ricchissima di nuraghi, in cui

sorge il complesso di Sant'Imbenia, e precisamente dal Nuraghe Flumenelongu,

proviene del resto un bronzetto che costituisce la traccia più antica della

presenza fenicia nella Sardegna nord-occidentale. 2. Sassari: Complesso

preistorico di Monte d'Accoddi. Lasciando

ora momentaneamente la zona di Alghero, cui faremo ritorno alla fine dell'itinerario,

ma restando sempre all'interno della fertile Nurra, regione più ricca di ogni

altra di testimonianze "straniere", ci trasferiamo adesso nella

campagna di Sassari dove, in vista ormai del mare di Porto Torres e di

Platamona, sorge quella che, fra le innumerevoli emergenze preistoriche

della Sardegna, è forse la più sorprendente e la più difficile da decifrare.

Dalla strada Porto Conte-Capo

Caccia, attraverso la provinciale per Santa Maria la Palma e La statale 291,

raggiungiamo la 131 Carlo Felice alla periferia di Sassari e la imbocchiamo

in direzione di Porto Torres, percorrendone circa 11 chilometri, fino al bivio

per Bancali: qui dovremo invertire la marcia, puntando di nuovo verso

Sassari, e dopo circa un chilometro svoltare a destra nella piccola strada

asfaltata, ben segnalata da un cartello turistico, che conduce al Monte

d'Accoddi. Questo straordinario monumento archeologico, venuto alla luce un

po' casualmente negli anni 50, costituisce un unicum non solo in Sardegna, ma

in tutto il Mediterraneo occidentale. Ciò che lo caratterizza è infatti un

grande altare a terrapieno che, per il tipo di architettura e di concezione

scenografica, può essere paragonato solo alle ziqqurat mesopotamiche. Al momento

dello scavo l'altare si presentava come una collinetta artificiale,

dell'altezza di circa 8 metri, circondata da una muratura di contenimento

di forma quadrangolare, con una rampa d'accesso, priva di gradini, della

lunghezza di ben 75 metri. Intorno all'altare venne parzialmente alla luce

un villaggio di capanne rettangolari, che per la maggior parte si ritiene

fossero destinate al soggiorno temporaneo dei pellegrini, mentre alcune,

dall'aspetto più solido e stabile, appartenevano forse ai custodi del tempio

e alle loro famiglie. Ai piedi dell'altare, a sinistra, fu inoltre rinvenuto

un menhir rovesciato (ora ricollocato nella sua posizione originaria) alto

4,4 metri e, sulla destra, due

grandi lastre di pietra, una delle

quali del peso di oltre 6

tonnellate, che sono state

interpretate come tavole sacrificali. La grande pietra sferoidale che si i trova ora nelle vicinanze

del monumento fu invece rinvenuta 300 metri più a ovest, non lontano da

altri due menhir. Oggi il monumento

è stato restaurato e ricostruito,

non senza qualche forzatura (come quella appena citata) e anacronismo (il

menhir in posizione eretta, ad esempio, non appartiene alla stessa fase di

utilizzazione dell'altare, ma ad una di svariati secoli precedente), e il

suo suggestivo, impressionante impatto visivo è alquanto avvilito dalle

strutture in tubi metallici che lo circondano. Rimane tuttavia uno dei siti

archeologici più affascinanti dell'isola e solleva interrogativi solo in

parte risolti sulla sua origine. Si può affermare con una certa sicurezza che

l'altare fu costruito alla fine del Neolitico recente (2700 a.C. circa),

sovrapponendosi a un precedente insediamento di Cultura Ozieri, del quale

restano nella zona molteplici tracce: oltre al menhir in sito e ai materiali

emersi dagli scavi, una necropoli a domus de janas nelle immediate vicinanze

dell'altare (alle sue spalle) ed un'altra, quella di Ponte Secco, lungo il

margine della 131, a non più di 500 metri dall'imbocco della strada che porta

a Monte d'Accoddi. Si è dunque in presenza di un evidente apporto

vicino-orientale, o di mediazione egea, in un'area già intensamente

frequentata dalle popolazioni prenuragiche. Come questo culto orientale sia

approdato in Sardegna non siamo in grado di dire con certezza, ma l'ipotesi

più attendibile è senza dubbio quella di un gruppo di viaggiatori sbarcati,

forse casualmente, sulla costa del golfo e penetrati in questa campagna generosa

in cui le condizioni climatiche e le potenzialità produttive non erano poi

troppo radicalmente diverse da quelle conosciute in quell'area fertilissima,

fra il Tigri e l'Eufrate, in cui ebbero origine questi modelli di tempio e

dove fiorirono le grandi civiltà fluviali del Vicino Oriente. Il modello del

tempio-ziqqurat fu dunque importato a Monte d'Accoddi, probabilmente accolto

dalle popolazioni locali insieme con i culti e i riti che vi si

accompagnavano e che si perpetuarono lungo un arco di dieci, forse quindici

generazioni (l'altare fu ampliato nella cosiddetta "fase di

Abealzu" - 2500-2400 a.C. - e utilizzato fino agli albori dell'Età del

Bronzo, cioè fino al 1800 a.C. circa). Un successo relativo, dunque: localmente

solido, ma incapace dì espandersi nel territorio. 3. Porto Torres: Necropoli

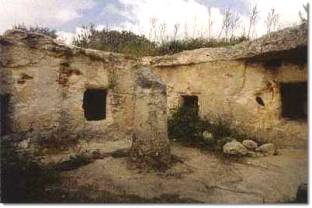

di Su Crucifissu Mannu. Invertita nuovamente

la marcia al primo bivio, ritorniamo verso Porto Torres lungo la 131 Carlo

Felice e, al km 224, svoltiamo a destra in uno sterrato che in circa 500

metri conduce all'interessante sito preistorico di Su Crucifissu Mannu, la

più importante fra le innumerevoli necropoli a domus de janas che si Porto

Torres: la necropoli ipogeca di Su Crucifissu Mannu Sparse su un

tavolato calcareo pianeggiante vi sono oltre venti tombe, prevalentemente del

tipo a pozzetto, ma alcune anche a dromos, precedute cioè da un lungo

corridoio d'accesso. Di particolare interesse la tomba XVI, nel settore

sud-occidentale della necropoli, che al momento della scoperta (avvenuta

casualmente negli anni 50) si presentava ancora chiusa dall'apposita lastra

di pietra e dunque intatta, il che ha consentito, oltre al reperimento di

abbondante materiale fìttile, una perfetta ricostruzione della

sovrapposizione degli strati. In questa e in altre tombe (ad esempio la III e

la XV) è venuta alla luce una notevole quantità di materiale, sia ceramico

sia litico, attribuibile con certezza alle cosiddette genti del Vaso

Campaniforme (o, con termine inglese, del Beaker), un affascinante esempio di

popolo nomade della preistoria che prende nome dal particolare oggetto di

cui, si può ben dire, ha riempito l'intera Europa: un bicchiere di ceramica

dalla caratteristica ed elegante forma a campana (più largo cioè alla base e

alla bocca, svasato invece nella parte centrale), decorato con motivi

geometrici disposti a fasce orizzontali. Altri oggetti tipici di questa

popolazione di grandi viaggiatori, artigiani, vasai e metallurghi sono i

brassard, o guardamano, ingegnosi oggetti di pietra e osso che servivano a

proteggere il polso dal rimbalzo della corda dell'arco. Questa popolazione

brachicefala (il che fa supporre un'origine non mediterranea, forse da

ricercarsi nell'Anatolia interna e nelle regioni del Mar Caspio e del Mar

Nero) si diffonde comunque in Europa a partire dalla Spagna: il che,

aggiungendosi alle loro abitudini vagabonde, ha contribuito a far battezzare

queste genti "gli zingari della preistoria". La loro presenza è attestata

dovunque: nella penisola iberica come in Inghilterra, nella Scandinavia come

in Russia, nell'Europa centrale come in Italia, sempre accompagnata dall'immancabile

bicchiere a campana. In Sardegna, dove la loro frequentazione è specialmente

ma non esclusivamente attestata nel triangolo Porto Torres-Sassari-Alghero,

tutti i ritrovamenti concorrono ad avvalorare l'ipotesi che le genti del

campaniforme siano state, come altrove, accolte pacificamente e assimilate

all'interno delle comunità prenuragiche, ricevendo sepoltura nelle stesse

necropoli degli ospiti. La necropoli di Su Crucifissu

Mannu ha poi, all'interno del nostro itinerario, un secondo motivo di grande

interesse. L'area fu infatti utilizzata in epoca romana, come dimostrano i

solchi profondamente incisi sulla superficie della roccia

calcarea: sono tracce evidenti del passaggio, regolare e frequente, di

carri e veicoli da trasporto, diretti con ogni evidenza alla vicina, vitale

colonia romana di Turris Libisonis per approvvigionarla di derrate agricole

provenienti dalla retrostante campagna o, forse, di materiale da costruzione. 4. Porto Torres: Ponte romano. Ancor più logico dunque che la

nostra prossima tappa sia appunto Porto Torres, città oggi dall'aspetto non

troppo invitante, che nasconde con understatement perfino eccessivo le sue

glorie e i suoi tesori archeologici agli occhi del viaggiatore di passaggio.

Questa fu in effetti, per importanza, vitalità commerciale, popolosità e

floridezza, la seconda città romana di Sardegna dopo Karales (Cagliari), una

delle due cui facevano capo le principali arterie della fittissima rete

viaria romana: in particolare la strada che, seguendo un tracciato in gran

parte identico a quello dell'attuale Carlo Felice, attraversava l'isola da

sud a nord, da Karales a Turris, e quella costiera che, passando per Tibula

(Santa Teresa Gallura o Castelsardo), metteva in comunicazione i due più

importanti porti del Nord Sardegna, Turris e Olbia. Il ponte romano oggetto

della nostra prima visita nella città turritana faceva però parte di una

terza strada, anch'essa di vitale importanza, che collegava il porto di

Turris alla zona agricola della Nurra interna e a quella mineraria della

costa occidentale, terminando nei pressi dell'attuale Alghero. Opera di

notevole livello ingegneristico e monumentale, il ponte, lungo 135 metri e

formato da sette arcate costruite su pile erette con blocchi di calcare, è

probabilmente databile all'età augustea. Sotto le arcate minori si

conservano i resti dell'originaria pavimentazione in trachite. La solidità

della struttura è comprovata dal suo uso ininterrotto per secoli: solo in

anni recenti, infatti, il ponte è stato chiuso al traffico motorizzato. In

precedenza vi transitavano perfino gli autotreni che assicuravano i

collegamenti fra il porto e il polo petrolchimico. 5. Porto Torres: Colonia

romana di Turris Libìsoms e Antiquarium Turritano. A dimostrazione che

effettivamente tutte le strade portano, o almeno portavano, a Roma, quelle

che confluivano a Turris, interrotte temporaneamente dal mare, riprendevano

a Ostia, un paio di centinaia di miglia più ad est, dove le derrate agricole

imbarcate qui venivano scaricate per essere trasportate nell'Urbe. A Ostia,

infatti, esisteva una sede di commercianti di Turris, testimoniata da un

mosaico dove si fa menzione dei navicularii turritani, che contribuivano con

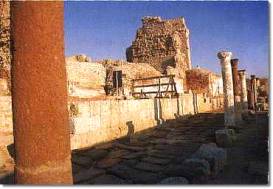

le loro navi cariche di grano all'approvvigionamento alimentare di Roma. Dall'importanza del suo porto

possiamo logicamente dedurre l'estensione della Porto

Torres: gli imponenti resti della colonia romana di Turris Libisonis Non una metropoli, ma senza

dubbio una popolosa città rivierasca, cui Roma concesse, forse fin dai tempi

di Giulio Cesare, lo statuto di colonia romana, con propri magistrati

elettivi. Di questa grande città rimangono tracce notevoli, anche se quello

che è stato riportato alla luce è certamente ben poco rispetto a quanto è

sepolto sotto i molteplici strati delle epoche successive. In particolare,

nei pressi della stazione ferroviaria, si conservano i resti di diversi

edifici termali, il più imponente dei quali è il cosiddetto "Palazzo di

Re Barbaro", completamente delimitato da strade lastricate e con ampi

saloni: il frigidarium (sala con vasche per il bagno freddo, decorata con

mosaici policromi) e i contigui locali dei tepidario (ambienti con calore

moderato) e del calidarium (ambiente caldo). Notevoli i resti di un porticato

parzialmente restaurato e di una galleria con volta (criptoportico). Nella

stessa area sorge l'Antiquarium Turritano, importante museo nazionale

inaugurato alla metà degli anni 80, che ospita la ricca collezione comunale

di oggetti e reperti di età nuragica, greca, punica, romana e bizantina.

L'edificio è disposto su due piani. Al piano terreno vi è una prima sala di

esposizione con vetrine contenenti materiali provenienti da scavi compiuti in

vari punti della città e dei dintorni: al centro della sala un'ara di marmo

decorata a rilievo, dedicata alla dea Bubasti (divinità egizia con la testa

di gatta). Sulla cornice sono incisi i

nomi di Marco Servilio e di Gaio Cestio, i due consoli in carica nel 35 d.C.

(anno della consacrazione del monumento). L'altare, oltre che per le qualità

artistiche, è importante per la ricostruzione della storia della città: testimonia

infatti l'esistenza di un culto delle divinità egizie nella prima metà del I

secolo d.C. Al piano superiore sono esposti i pannelli e i reperti relativi

ai complessi termali di via Ponte Romano e alle necropoli più antiche. Vi

sono inoltre reperti marmorei e ceramici della collezione comunale. |

|||||||||||||

|

|

|||||||||||||