A Luogosanto per la Festa della Natività di Maria |

|

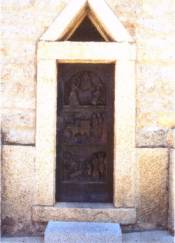

La basilica di Nostra Signora di Luogosanto |

|

L'occasione: l'8 settembre. La festa settembrina

della Natività della Vergine (o di Maria Bambina) si celebra un po' dovunque

in Sardegna, quasi in ogni paese e villaggio, dai più popolosi ai più

sperduti dell'interno. Una tradizione cosi diffusa e profondamente radicata

è certo da mettersi in relazione, oltre che con la solennità religiosa della

ricorrenza, con la particolare stagione in cui cade. Il mese di settembre si

chiama in sardo Capodanno {capidanni in logudorese, cabudanni in

campidanese), a testimonianza della sua importanza fondamentale nella

società agropastorale del passato, come mese d'apertura o piuttosto di riapertura

del Lavoro dei campi dopo la lunga pausa coincidente con la calura e la

siccità dell'estate. In settembre, soprattutto nella prima decade, si

concentra perciò un gran numero di feste, che ai motivi magico-religiosi

(ringraziamento per il raccolto dell'anno passato, sacrificio propiziatorio

in vista del raccolto dell'anno che comincia) dovevano certo unire forti

componenti sociali ed economiche, offrendo l'opportunità di un'affollata

occasione comunitaria, utile a ricucire le relazioni interrotte e a

programmare i lavori dell'anno a venire. La festa di

Luogosanto è particolarmente sentita, e frequentata da pellegrini

provenienti da ogni parte dell'isola, perché la basilica di Nostra Signora

di Luogosanto riveste un'importanza del tutto speciale nelle tradizioni

religiose e nella storia stessa della Gallura. La chiesa fu costruita nel

XIII secolo in stile tardo-romanico, ma la fabbrica originaria è oggi resa

pressoché illeggibile La porta santa della basilica di Luogosanto viene aperta solennemente ogni sette anni, nel giorno della festa Oggetto

evidentemente già in età medievale di particolare devozione, il santuario si

vide assegnare da papa Onorio III, nel 1220 circa, il titolo di basilica,

con il privilegio di una porta santa che viene aperta con solenne cerimonia

ogni sette anni proprio in occasione della festa dell'8 settembre (restando

poi aperta per l'intero anno successivo). Ben prima

della nascita dell'attuale abitato, il sito era noto già in antico con il

nome di Locus Santus e l'erezione del santuario è probabilmente da mettersi

in relazione con la leggendaria permanenza nei dintorni di due santi

anacoreti del VI secolo. San Nicolo e San Trano, al quale ultimo è dedicata

una piccola chiesa rupestre, che sorge nei pressi del paese, risalente più o

meno alla stessa epoca della basilica. Nel basso Medioevo, e più ancora all'inizio dell'età moderna,

sotto l'incalzare di pestilenze e incursioni barbaresche, la zona partecipò

del generale spopolamento di cui fu vittima l'intera Gallura costiera (Luogosanto

non dista più di venti chilometri dal mare di Vignola e di venticinque da

quello di Palau) nel periodo della dominazione spagnola. Tuttavia l'edificio

di culto non fu mai abbandonato: meta di devoti pellegrinaggi anche nei

secoli di più grave declino della regione, rimase per cosi dire a presidio

del territorio. Così, nel primo Ottocento, secondo un modello assolutamente

tipico dei centri abitati moderni della Gallura, intorno alla basilica cominciò

a raccogliersi qualche sparso gruppo di pastori transumanti che, a poco a

poco, trasformarono il loro insediamento da stagionale in stanziale, dando

vita all'attuale paese. Le produzioni tradizionali della zona. Terra di economia pastorale fin dall'età preistorica, l'Alta

Gallura è una regione di solide tradizioni per quanto concerne le lavorazioni

artigianali e i prodotti agroalimentari, mentre d'altra parte il turismo ha

attratto nei comuni costieri grandi empori di vendita dei prodotti tipici

dell'entroterra. Come si può

facilmente rilevare a una semplice escursione nell'interno, i rilievi

granitici che costituiscono il carattere morfologico più appariscente della La quercia da sughero è un elemento fondamentale del paesaggio e dell'economia della Gallura interna Questo

materiale leggerissimo, duttile, impermeabile e dalle proprietà isolanti ben

conosciute e apprezzate da secoli costituisce una delle principali risorse

economiche della regione: in particolare l'area che ha come epicentro il

territorio di Calangianus (autentica capitale italiana del settore dove, nel

mese di settembre, si svolge anche un'importante Biennale del sughero)

costituisce un vero e proprio distretto industriale ad alta produttività.

La produzione industriale da una parte e la domanda turistica dall'altra

hanno profondamente trasformato questo settore dell'artigianato locale:

nella tradizione gallurese, specie in quella delle famiglie più povere, il

sughero è stato per secoli, grazie alla sua pressoché illimitata disponibilità,

un ottimo sostituto del legno, utilizzato per fabbricare non soltanto alcuni

utensili domestici ma addirittura vari elementi del mobilio (sgabelli,

sedie, perfino letti). Oggi la produzione riguarda in massima parte tappi

riservati all'imbottigliamento del vino e, in parte minore, prodotti

isolanti per l'edilizia, ma sopravvive un settore artigianale che riesce, con

notevole inventiva e perizia, a ricavare dal sughero oggetti di ogni genere,

rispondendo a una domanda creata dallo sviluppo turistico delle zone costiere

e interessata, più che ai caratteristici utensili di antica tradizione pastorale

(vassoi, mestoli, recipienti e sgabelli), all'oggettistica d'arredamento

(come portapenne e portacenere) e a souvenirs come cofanetti, bottiglie,

agende, cartoline, copertine, cartelle, ottenuti con la cosiddetta

"carta sughero". Nei laboratori di Calangianus è anche possibile osservare,

su richiesta, le diverse fasi della lavorazione (bollitura, taglio, scelta e

imballaggio). Un tempo

praticata in tutta la regione, l'arte della tessitura sopravvive oggi in

pochi centri, come Viddalba e soprattutto Aggius, dove ogni anno nel periodo

estivo si tiene una frequentata Mostra dei tappeti. La tecnica praticata

dalle tessitrici aggesi è una delle più antiche e meno diffuse: la

cosiddetta un'in dente, dove in ciascuno dei denti del pettine viene fatto

passare un unico filo di ordito. Nella loro versione più tradizionale, i

tappeti di Aggius sono caratterizzati più dai giochi cromatici che non dai

motivi ornamentali geometrici o figurati: i disegni più ricorrenti sono lo

spigato bicolore (con giochi di chiaroscuro) e l'alternanza di larghe

strisce di colori diversi (dal bianco al giallo vivo, dal rosso al marrone

bruciato). A Viddalba, paese ai confini occidentali della Gallura, lungo il

basso corso del Coghinas, tradizionalmente attratto dalla vicina Anglona, si

pratica come a Castelsardo l'arte dell'intreccio, con la produzione di cesti

e cestini particolarmente apprezzati perché realizzati con la fibra della

palma nana, che caratterizza la macchia mediterranea della zona. L'estrazione

e la lavorazione del granito sono praticate soprattutto a Luras, centro

famoso per i suoi esperti e abilissimi scalpellini, eredi di una tradizione

molto antica. Tempio

Pausania è una cittadina dalle solide tradizioni orafe: ma oggi molti

artigiani si sono insediati nei centri turistici del litorale, come Arzachena

(Porto Cervo), Palau e Santa Teresa Gallura, dove esistono anche laboratori

che producono oggetti di corallo. Ai confini

fra produzione artigianale e industriale si collocano infine le numerose

ditte di Olbia e Arzachena che producono piatti, vasellame e altri manufatti

di ceramica, con marchi anche molto noti a livello nazionale e

internazionale. Importante

in tutta la Gallura è la produzione di vino. Tempio e Monti sono con

Berchidda i soli centri di produzione del Vermentino di Gallura che,

classificato fra i primi quattro bianchi italiani, ha ottenuto il più alto

riconoscimento: la Denominazione di Origine Controllata Garantita. Ma fra i

vini prodotti a Tempio il principe è senz'altro il Moscato, che si

differenzia dagli altri della Sardegna per il suo classico aroma delicato e

il gusto genuino, determinati da un diverso procedimento di vinificazione. A

Olbia la produzione si è invece specializzata in vitigni innovativi, non

tipici della Sardegna, come Pinot Chardonnay (bianco) e Cabernet (rosso),

che acquistano dalle particolari condizioni ambientali sapori sorprendenti.

Analogo il caso del Nebbiolo prodotto a Luras e a Tempio. Dalla zona di

Arzachena proviene invece uno dei Vermentini di Sardegna più pregiati: il

Capichera. Eccellente anche il Vermentino di Telti, centro che è tuttavia

particolarmente rinomato per la produzione artigianale del liquore di mirto,

ben difficile da gustare se non si ha la ventura di essere invitati in una

casa privata o di trovarsi a Telti nell'ultimo fine settimana di agosto, in

occasione della Sagra del mirto. La Gallura è

forse La regione del Nord Sardegna dove la tradizione della pasta fatta in

casa è più solida e fantasiosa. Qui si possono trovare un po' dovunque i classici

malloreddus, gnocchetti di semola da condire con sugo di carne di pecora e

formaggio pecorino, e i ravioli, piccoli quadrati di pasta all'uovo con un ripieno

di ricotta o formaggio fresco, uova, sale ed erbe aromatiche. Ad Arzachena

esiste anche una versione dolce dei ravioli, detti pulligioni dulci. Sempre

ad Arzachena si possono trovare i maccarones de busa, originari della

Barbagia (dove si chiamano anche maccarones de ferrittu, perché la pasta

viene avvolta intorno a un ferro da calza), a base di semola, simili ai

bucatini ma più lunghi e grossi. Raffinatissima

la pasticceria, che si avvale anche di una delle produzioni di miele più

rinomate della Sardegna, con varietà dagli aromi insoliti come il miele alla

lavanda (Sant'Antonio di Gallura), all'eucalipto (Calangianus), al

corbezzolo (Berchiddeddu, frazione di Olbia, Padru, Loiri-Porto San Paolo,

Sant'Antonio e Calangianus). Tipiche della Gallura sono in particolare le

cucciuleddi, dolcetti a base di miele, noci, pane grattugiato e cannella, e

le formaggelle o casadinas, schiacciatine di pecorino fresco condite con

zucchero, zafferano, vaniglia e scorza di limone. Le cuppuleddi di

Sant'Antonio di Gallura, variante locale delle copulettas di Ozieri, sono

ripiene di pasta di mandorle e hanno la forma di una mezzaluna. Fra i piatti

tipici primeggia la zuppa gallurese, che si può trovare facilmente in molti

ristoranti della regione e anche in altre zone della Sardegna, pur essendo

originaria della Gallura intema e in particolare di Calangianus. Si presenta

con l'aspetto di una pasta al forno, ma si tratta in realtà di pane raffermo

tagliato a fette, bagnato con brodo di carne e con molto formaggio fresco, e

poi passato in forno in una teglia foderata di lardo. Gli ingredienti possono

differire nella loro varietà da zona a zona e quasi da mano a mano: il brodo

può essere di carne bovina o suina, il formaggio di latte vaccino o pecorino.

Questo piatto gustosissimo viene proposto anche con il suo nome dialettale di

zuppa cuata, che letteralmente significa nascosta (forse perché la crosta formata

dalla cottura al forno nasconde la vera natura della composizione):

tuttavia secondo taluni dovrebbe chiamarsi zuppa cojuata, cioè

"sposata", perché tradizionalmente preparata per i pranzi di nozze. |

|

|