Le chiese nel paesaggio |

|||||||||||

|

|||||||||||

|

1. Oschiri: Chiesa di Nostra

Signora di Otti. |

|||||||||||

|

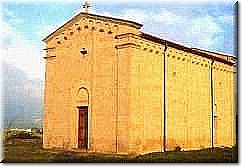

2. Oschiri: Chiesa di Nostra

Signora di Castro. |

|||||||||||

|

3. Tula: Chiesa di Nostra

Signora di Coros. |

|||||||||||

|

4. Erula: Chiesa di Santa

Vittoria di Gavazana. |

|||||||||||

|

5. Perfugas: Portale della

chiesa di Santa Maria. |

|||||||||||

|

6. Perfugas: Chiesa

parrocchiale di Santa Maria degli Angeli e Retablo di San Giorgio. |

|||||||||||

|

7. Perfugas: Chiesa di San

Giorgio. |

|||||||||||

|

8. Martis: Chiesa di San

Pantaleo. |

|||||||||||

|

9. Chiaramonti: Chiesa di Santa

Maria Maddalena. |

|||||||||||

|

10. Ozieri: Basilica di

Sant'Antioco di Bisarcio. |

|||||||||||

|

11. Ardara: Basilica di

Nostra Signora del Regno. |

|||||||||||

|

|

|||||||||||

|

Il tema di questo itinerario è, pur nella

semplicità lineare del suo filo conduttore, ricco di molteplici variazioni.

Dai margini orientali a quelli occidentali del Montacuto, attraverso un ampio

giro nell'Anglona, la strada si snoda di tappa in tappa dispiegando dinanzi

agli occhi del viaggiatore i suoi scenari volubili, in un continuo mutare di

prospettive, di colori, di rocce, di verdi e di azzurri. Solo elemento quasi

costante è la vastità degli spazi, il largo respiro degli orizzonti, ancorché

sempre mossi e ondulati. Su questi fondali mutevoli le chiese, specie quelle

romaniche (che rappresentano del resto i tre quarti del totale), mostrano la

loro sorprendente versatilità teatrale, il loro talento mimetico e insieme

scenografico. Qualche sciagurato restauro recente offre l'occasione per un

raffronto non proprio lusinghiero: quella magica armonia fra opere della

natura e opere dell'uomo appare non soltanto irrimediabilmente perduta nel

costruire, ma addirittura distrutta nel goffo tentativo di conservare.

Raggiunta Oschiri, se ne esce adesso

lungo la statale 597 per Sassari, che si lascia però quasi subito, piegando a

destra per salire al grande piazzale panoramico antistante la chiesa di

Nostra Signora di Castro, già sede Oschiri: la chiesa di Nostra Signora di Castro sullo sfondo del massiccio del Limbara La chiesa, che a dispetto della sua

antica dignità di cattedrale ha proporzioni tutt'altro che monumentali, sorge

in posizione straordinariamente felice, a dominio della piana di Ozieri e

quasi sopra la sponda orientale del lago artificiale del Coghinas, con vista

su orizzonti vastissimi. A somiglianza della vicina e quasi

omonima Nostra Signora di Otti, benché di fabbrica assai più accurata, la

chiesa, edificata nella seconda metà del XII secolo, è interamente costruita

in conci di trachite, ben squadrati e levigati, delle più varie tonalità di

rosso, con effetti quasi d'intarsio sulla bella facciata, sormontata da un

campanile a vela a doppia cella di costruzione più tarda. Anche il portico ad

arcate che poggia sul fianco destro per tutta la sua lunghezza risale a epoca

posteriore. L'interno suggestivo e severo presenta un'unica navata con abside

a copertura di legno, e accoglie un'antica statua della Vergine di legno dorato,

protagonista di una festa tradizionale, molto sentita dalla popolazione, che

si svolge il lunedì di Pasqua.

Da Castro, anziché ritornare sulla statale,

procediamo per la stessa stradina asfaltata che, dopo pochi chilometri,

scavalca su uno stretto ponte dalle spallette di ferro il braccio meridionale

del lago del Coghinas per poi proseguire, La chiesa di Nostra Signora di CorosAlla periferia di Tula, ringiovanita da un discutibile restauro Qui, nei pressi del cimitero, alla

periferia del paese, sorge la chiesa di Nostra Signora di Coros, già abbazia

di un monastero dei Vallombrosani, che la fecero edificare tra la fine

dell'XI e l'inizio del XII secolo in stile romanico - lombardo. Purtroppo

dell'antica dignità dell'edificio non rimane oggi che una pallida traccia: un

restauro di una ventina d'anni fa l'ha infatti snaturata, rimuovendo

interamente i paramenti originari di trachite rossastra e risarcendoli con

cantoni nuovi, anch'essi di trachite, ma di colore più pallido e freddo e di

taglio uniforme. La cosa che più colpisce non è tanto la pesantezza

dell'intervento, certo poco rispettoso ma meno stridente di altri successivi,

quanto piuttosto la sua totale astrazione da uno scopo, da una destinazione

d'uso dell'edificio: la chiesa sta là, nel suo vestito fin troppo nuovo, nel

silenzio del vicino cimitero, abbandonata alle erbacce che l'assediano, così

alte e fitte che risulta quasi impossibile raggiungere l'abside per osservare

le poche decine di conci originari che ne stanno alla base. D'intorno, dalla

piccola altura, ci si affaccia su un paesaggio disteso, verdeggiante di pascoli

e di dolci declivi. Fosse anche stata, prima del restauro, in rovina (cosa

che per la verità non risulta), questa povera chiesa doveva senza dubbio

sentirsi enormemente più a proprio agio in quel secolare abbandono che in

questa assurda desolazione nuova fiammante.

Per aggirare da est il grande

massiccio trachitico del Monte Su Sassu, una stupenda strada sale da Tula fin

quasi alla vetta del Monte Sa Sia, offrendo vedute mutevoli e vaste sul lago

del Coghinas e sulle alture ricoperte di fittissima macchia, per poi

ridiscendere più dolcemente verso i morbidi paesaggi collinari dell'Anglona.

Si attraversa il piccolo abitato di Erula e si prosegue in direzione di

Perfugas: dopo qualche chilometro si svolta a sinistra e, attraverso la

macchia La bella chiesa romanica di Santa Vittoria, in agro di Erula,

sorge sul sito dello scomparso villaggio medievale di Gavazana La fabbrica è in conci di trachite

delle tonalità più varie, dal rosa pallido al rosso carico, con rari e

isolati inserti bianchi di calcare. La lineare semplicità della facciata è

animata soltanto dal grande campanile a vela. L'interno è mononavato, con

copertura in capriate lignee.

Prima di scampagnare, ignari di ciò che

ci attende, per la chiesa foranea di San Giorgio, vogliamo visitare il

capolavoro pittorico che le apparteneva e che adesso, per comprensibili

ragioni di sicurezza, è custodito all'interno della parrocchiale di Santa

Maria degli Angeli, bella chiesa gotico - aragonese ubicata proprio nel cuore

dell'abitato alla sommità di una piccola zona pedonale che rappresenta il

relitto, soffocato dalle case nuove, di un centro storico non privo di

dignità architettonica. In una cappella laterale, appositamente allestita, si

conserva il Retablo di San Giorgio, uno degli esempi più fulgidi, tra quelli

rimasti intatti nell'isola, di questo particolare genere di opera d'arte,

dove pittura e intaglio del legno sembrano rivaleggiare in sontuosità

sfavillante. La complessa struttura a telaio gotico è divisa in cinque zone

verticali, per un totale di 51 dipinti. Opera di un artista anonimo del XVI

secolo, che certamente conobbe e assorbì la lezione del cosiddetto Maestro di

Ozieri, il retablo è stato di recente restituito al pubblico dopo un restauro

lunghissimo e complesso, che lo ha tenuto per circa trent'anni lontano

dall'osservazione degli studiosi. Per questa ragione il dipinto è ancora in

attesa di una sistemazione critica adeguata.

Da Perfugas a Martis, attraverso

Laerru, la strada statale 127 si snoda pigra, spalancando a ogni svolta nuovi

scenari di verdeggiante morbidezza, orizzonti lontani dalle cornici ondulate,

pascoli che furono un tempo coltivi tra i più fertili dell'isola, piccoli

abitati posati nelle conche o arroccati sui colli, un paesaggio lento eppure

dinamico, dove la mobilità delle linee si alimenta della varietà dei colori.

Se, poco prima del cartello indicatore del km 80, si ha l'accortezza di

ridurre la velocità, già regolata del resto dalla flessuosità del percorso,

si potrà scorgere a destra sulla cima di un poggio, a un centinaio di metri

dal ciglio della strada (e irraggiungibile al di là di un'alta recinzione),

quel che resta della chiesa di San Leonardo, la più piccola chiesa romanica

della Sardegna: interamente costruita in conci di calcare candido ben

levigati e squadrati, e danneggiata dal crollo della copertura, è oggi adibita

a stalla. Si procede per Martis dove, proprio ai margini dell'abitato,

scenograficamente posata sul ciglio di una scarpata che strapiomba sulla

valle, sorge l'ex parrocchiale di San Pantaleo, che da decenni sprofonda

senza apparente rimedio per il cedimento graduale dello sperone di roccia sul

quale, all'inizio del XIV secolo, fu costruita. Lo si può considerare un

edificio tardo - romanico, ma con evidenti influssi gotici. Nella bella

facciata bianca di calcare la ghiera bicroma, con cunei alternati di calcare

e trachite, incorniciava un rosone che è andato perduto già da decenni. Il

campanile, gravemente danneggiato, è stato ricostruito con discutibile

noncuranza. Il recente crollo della volta ha costretto a transennare la

chiesa, rendendo impossibile l'accesso.

Ozieri: la basilica di Sant’Antioco, già cattedraleDella diocesi di Bisarcio Venne quindi ricostruita sul

primitivo impianto, nei suoi austeri paramenti di trachite rossobruna locale,

nel 1150 - 60 e ampliata qualche decennio più tardi con l'aggiunta sulla

facciata del bel portico a due piani, unico esempio del romanico isolano.

Seguì nel XV secolo l'abbandono del sito, secondo una sorte comune a molti

abitati del Nord Sardegna, sotto l'infuriare, più ancora che delle pestilenze

e delle carestie, dell'infinita guerra fra Doria e Aragonesi e delle sue

devastazioni (le fortificazioni di Castelsardo, Santa Maria Coghinas e

Chiaramonti restano poco più nord a testimoniare della vicinanza di uno dei

più importanti fronti difensivi dei Doria). Quindi nel 1503, con l'abbandono

della diocesi e la conseguente perdita del titolo di cattedrale, cominciò per

Sant'Antioco di Bisarcio una nuova vita appartata di chiesa campestre.

Infine, in epoca assai più recente, la torre campanaria fu dimezzata da un

fulmine. Il maestoso interno ha pianta basilicale a tre navate con paramenti

di trachite scura.

|

|||||||||||

|

|

|||||||||||